この記事は2分で読めます

| 対象者 | 金額相場 | 渡すタイミング | 補足・注意点 |

|---|---|---|---|

| 葬儀社の担当者 | 5,000〜10,000円 | 特別な対応を依頼した場合 | 基本的に不要だが、特別な依頼時には渡す。 |

| 寝台車の運転手 | 3,000〜5,000円 | 移送後 | 地域や業者によって判断が異なるため確認が必要。 |

| ハイヤーの運転手 | 3,000〜5,000円 | 送迎後 | サービス料が含まれる場合は不要。 |

| 納棺師・湯灌業者 | 5,000〜10,000円 | 作業終了後 | 作業内容や追加依頼の有無に応じて渡す。 |

| 火葬場職員 | 3,000〜5,000円 | 火葬終了後 | 公営火葬場では受け取らない場合が多い。 |

| 霊柩車の運転手 | 3,000〜5,000円 | 移送後 | 長距離移送の場合は増額を検討。 |

| マイクロバスの運転手 | 3,000〜5,000円 | 送迎完了後 | 短距離の場合は少額でも問題ない。 |

| 配膳スタッフ | 1,000〜3,000円 | 特別なお願いをした場合 | 通常は不要。サービス料に含まれる場合が多い。 |

| 受付・会計などのお手伝い | 3,000円程度 | 手伝い終了後 |

葬儀で心付けは必ず渡す必要がありますか?

心付けの必要性は地域や状況によります。関東では不要とされる場合が多いですが、関西では渡すのが一般的な場合もあります。葬儀社の見積もりに含まれていることも多いため、事前に確認することが大切です。不要な場合でも感謝の言葉を伝えましょう。

心付けを渡す際の金額の目安を教えてください。

渡す相手によって金額の目安が異なります。寝台車や霊柩車の運転手には3,000円〜5,000円、納棺師や湯灌業者には5,000円〜10,000円が一般的です。金額がわからない場合は、葬儀社に相談して適切な額を確認することをおすすめします。

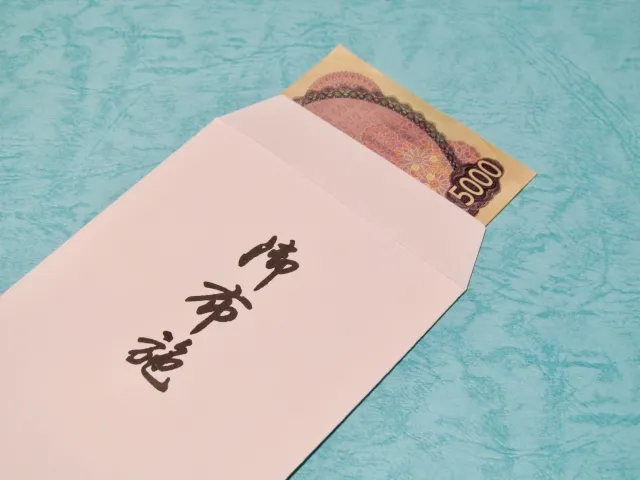

心付けを渡す際にどんな封筒を使えば良いですか?

白無地の封筒が一般的です。封筒の表書きには「御礼」や「志」と記載し、差出人名を下に書きます。より丁寧にしたい場合は奉書紙を使うことも可能ですが、扱いが難しい場合は無理に使用する必要はありません。

心付けを渡さない場合、感謝の気持ちはどう伝えれば良いですか?

心付けが不要な場合は、感謝の言葉を丁寧に伝えることが最も大切です。例えば「本日はありがとうございました」と直接伝えましょう。また、お礼の手紙や菓子折りを贈ることで感謝の気持ちを示すのも効果的です。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識