この記事は1分で読めます

玉串奉奠のやり方は?

神職やスタッフから玉串を両手で受け取ったら、右手で根元を上から、左手で葉先を下から持ちます。台の前に進み祭壇に一礼、根元を手前の縦向きに変え、2~3秒祈念します。左右の手を持ちかえ根元を祭壇向きにして台に置いたら、二礼・音を出さない二拍手・一礼して下がり、ご遺族と神職に一礼して席へ戻ります。

「玉串奉奠」の読み方は?

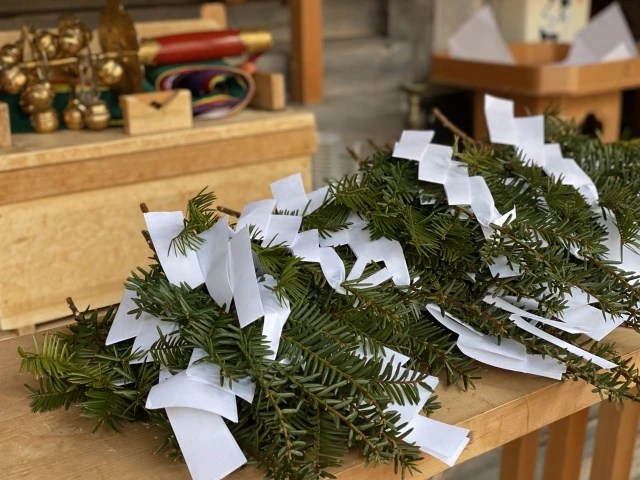

「たまぐしほうてん」と読みます。「玉串」は神話上の玉をつけた真榊に由来し、紙垂をつけた神の宿る榊の枝を意味します。「奉」は「捧げる」、「奠」は「神仏にお供え物をしてまつる」の意味で、「奉奠」は「つつしんで供える」の意味になります。

玉串を捧げる時に、欠かせないマナーはある?

玉串を捧げる際には、音を出さない「忍び手」にするのが大切なマナーです。パンパンと音を立てる柏手は、神様をその場に招くためのものです。故人様の霊に向けた葬儀では神様に失礼と考えられますので、音を立てずに2回手をあわせましょう。

「玉串奉納」と「玉串奉奠」は違う?

「玉串奉奠」は、「神に捧げる儀礼」です。「奉納」は「神仏にお供え物を納める」の意味であり、「玉串奉納」は捧げる行い自体を意味しています。また「奉納」として納めるものは玉串に限らず、金銭・絵馬・無形の芸能(舞踊・和歌)・競技(相撲・弓道)などまで広く含まれます。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識