この記事は2分で読めます

法事は何回忌までやればいいの?

一般的には三十三回忌を弔い上げとします。しかし、最近では三回忌や七回忌で法事を終えるという選択も増えています。

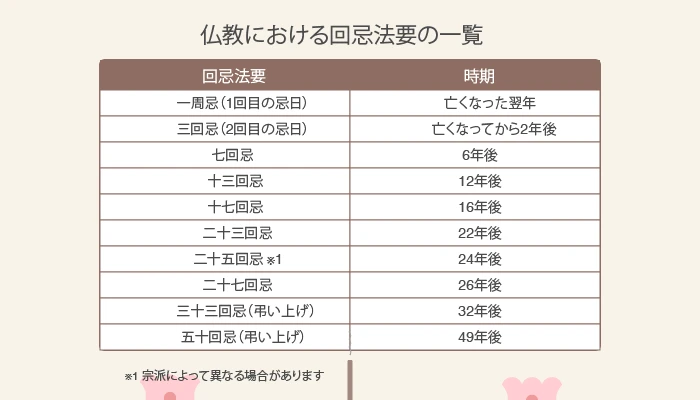

何回忌の一覧表はありますか?

本記事の早見表をご参照ください。

三回忌、七回忌、十三回忌はいつですか?

三回忌:2年後(亡くなった年を含めて3年後) 七回忌:6年後(亡くなった年を含めて7年後) 十三回忌:12年後(亡くなった年を含めて13年後) 例えば、2020年に亡くなった場合、三回忌は2022年、七回忌は2026年、十三回忌は2032年になります。

法事の十七回忌の次は何回忌ですか?

二十三回忌(亡くなった年を含めて22年後)になります。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識