この記事は2分で読めます

お盆の意味は?

お盆は正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)と呼ばれ、故人とご先祖さまの霊を供養する伝統行事です。あの世から戻ってくるご先祖さまへ感謝の気持ちと冥福を祈るため、特別なお供えを用意し、家族が集まって過ごす期間とされています。

なぜお盆は8月15日なのですか?

もともとは仏教の経典『盂蘭盆経』を由来として、旧暦の7月15日にお盆が行われていました。改暦の際に、新暦7月15日をお盆とする地域もありましたが、農作業の繁忙期と重なるなどの不都合がある地域では、1か月ずらして8月15日付近をお盆とするようになりました。現在では、8月のお盆が全国的に主流となっています。

お盆にしてはいけないことは何ですか?

古くから、お盆は海やプールなどの水辺に近寄らない方がよいという風習があります。また、お盆はご先祖さまを静かに供養する期間であるため、賑やかなお祝い事を避けるべきといった意見もあります。現代では絶対禁止ということはありませんが、周囲の意見や風習に敬意を払うことが大切です。

お盆の13日にすることは何ですか?

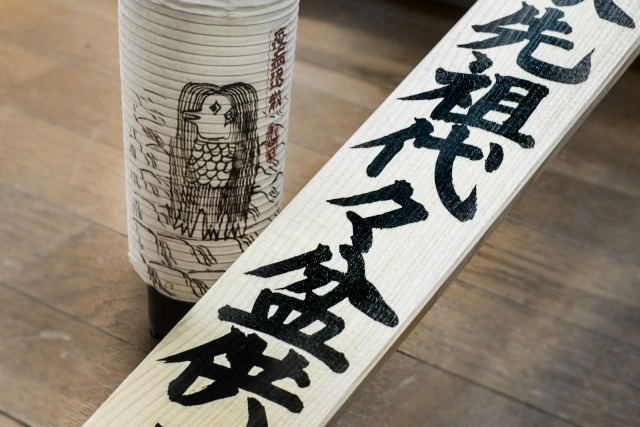

お盆期間のうち、初日13日は故人の霊を自宅へ迎える日となります。日中はお墓参りや迎え火を焚き準備を行います。また夜には盆提灯を灯すことで、ご先祖さまへの目印とすることが一般的です。家族で心を込めて準備を行い、1年に一度の特別な期間を静かに迎えます。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識