この記事は3分で読めます

骨上げが「つらい」と感じる理由は何ですか?

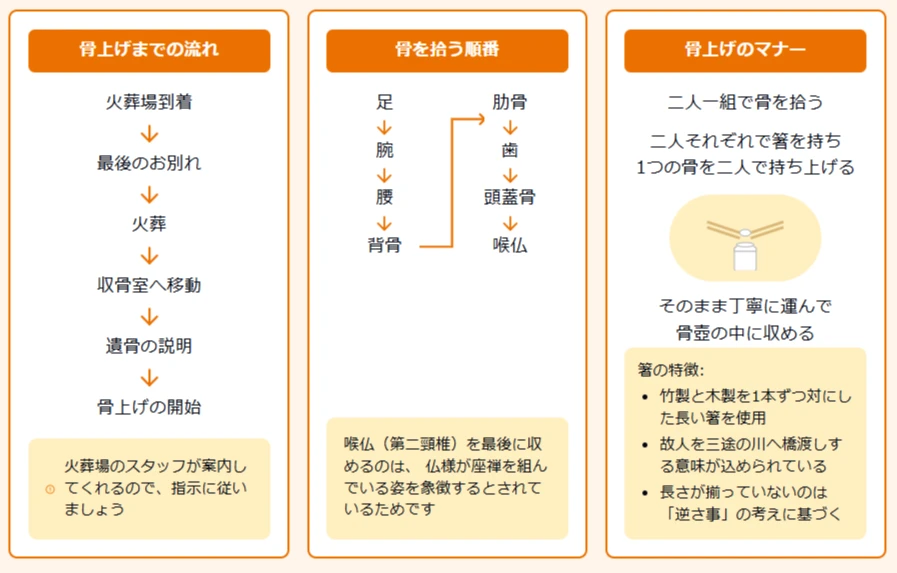

遺骨を見ることで、故人が亡くなった現実を強く実感し、精神的なショックを受けることが多いです。また、遺骨を箸で扱う行為に対して心理的な抵抗を感じることもあります。

骨上げに参加したくないときの対処法は?

無理に参加する必要はありません。家族や葬儀社に相談し、気持ちを伝えることが大切です。火葬場のスタッフに儀式を任せる選択もあります。参加しない場合でも、後日供養を行ったり、一緒に食事をすることで心から故人を偲ぶことができます。

骨を落としたときの正しい対応は?

骨を落としてしまっても、もう一度拾い直せば問題ありません。落ち着いて火葬場のスタッフの指示に従いましょう。「罰が当たる」と考える必要はなく、心を込めて故人を見送ることが大切です。形式よりも故人への思いが重視されますので、安心して対応しましょう。

子供を骨上げに参加させるべきですか?

子供の年齢や性格を考慮して判断することが重要です。感受性が強い子供には大きな負担になることもありますが、冷静な子供にとっては「死」を学ぶ良い機会になることもあります。無理に参加させず、参加しない場合でも後日一緒に供養を行うなどの対応を検討しましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識