この記事は2分で読めます

御膳料の金額相場はいくら?

御膳料の相場は、5,000円~1万円です。 ただ、2つほど注意点があります。 ・5,000円~1万円というのは、僧侶1名分の金額です。複数名を招く場合は人数分の金額を用意してください(※すべての金額を一つの袋にまとめて大丈夫です) ・5,000円~1万円というのはあくまで目安であり、法要の規模や地域、お寺などによって変わってきます

御膳料5,000円の書き方は?

御膳料を封筒に包む際は、金額を漢数字(旧字体)で記載しましょう。 5,000円を包む場合、書き方は「金伍阡圓」です。

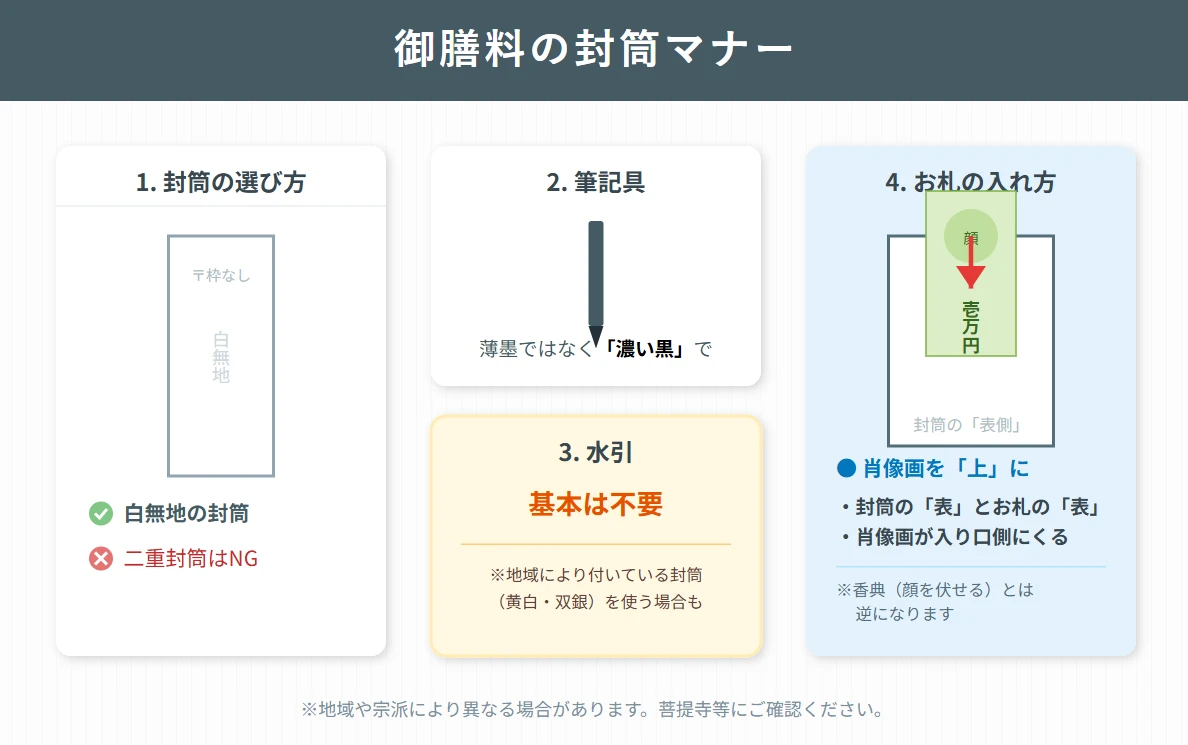

御膳料のお金の入れ方は?

新札でなくても構いませんが、汚れや破れの少ないお札をそろえて入れます。中袋がある場合は中袋へ、ない場合は封筒に直接入れ、肖像画が表面の上側にくる向きでそろえるのが基本です。

法事の御膳料の書き方は?

表書きは「御膳料」(宗派や地域で「御斎料」も)とし、下段に施主(または〇〇家)名を書きます。中袋があれば表に金額(例:金五千円)、裏に住所・氏名を書くと丁寧です。

法事の会食なしの場合、僧侶に御膳料はいくら?

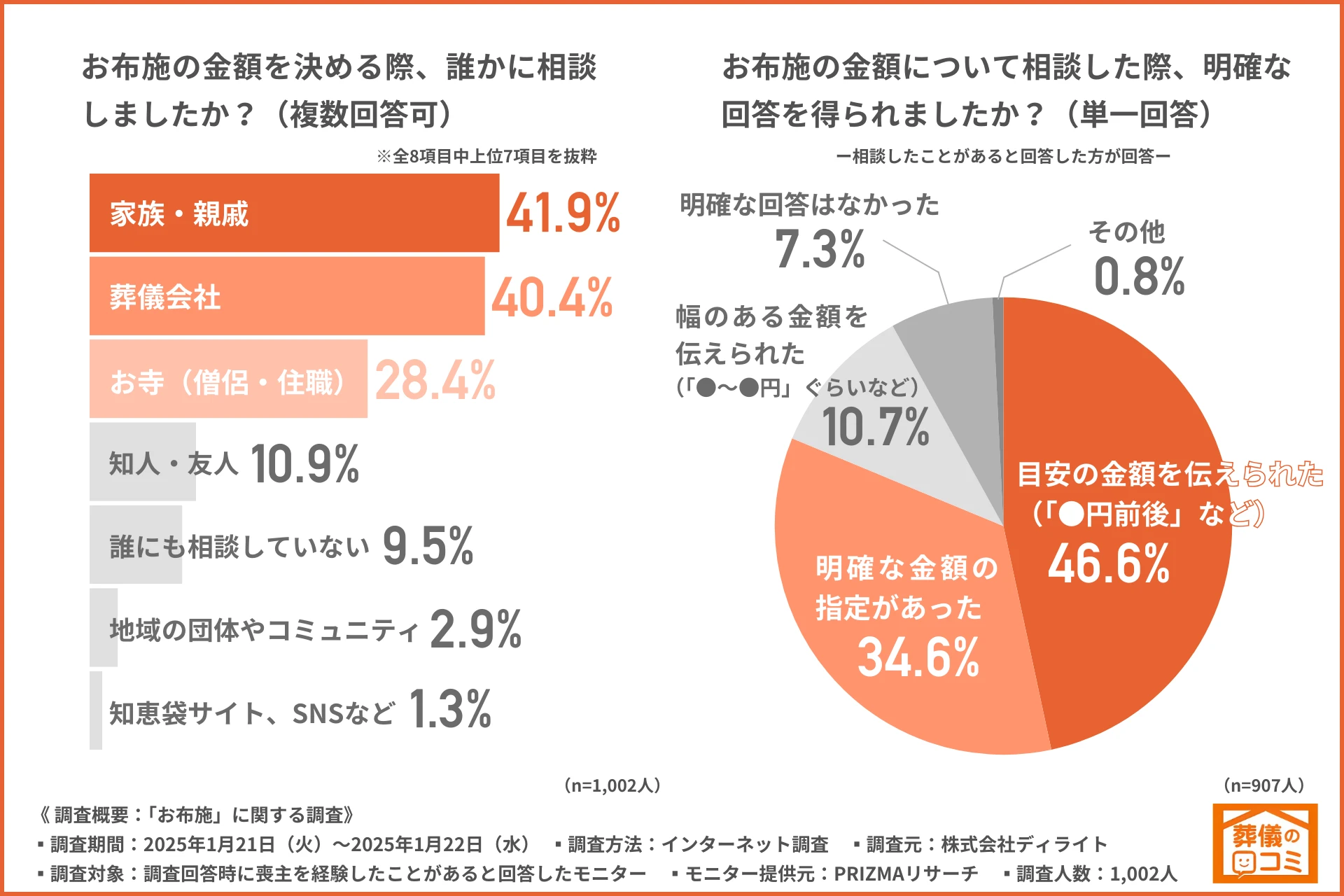

会食を用意しない代わりとして、目安は5,000円〜10,000円程度が多いです。地域慣習や寺院方針で差があるので、不安なら葬儀社・親族・寺院に事前確認が確実です。

お布施、お車料、御膳料のそれぞれの書き方は?

基本は封筒を分け、表書きをそれぞれ「お布施」「お車料」「御膳料」とし、下段に施主名(または〇〇家)を書きます。まとめて渡す場合でも中身は封筒を分けて一つの袋に入れると丁寧です。

御膳料の封筒は100均でも大丈夫?

問題ありません。白無地の封筒や不祝儀袋(黒白・双銀など落ち着いたもの)を選び、派手な柄やキャラクターものは避ければ十分です。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識