| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 表書き | ・初穂料 ・お寺はお布施 | 下段にフルネームで氏名を記載 |

| 裏面(中袋) | ・金額(旧漢字) ・住所 名前 | 金額は「金●●円」と記載する |

| 中袋有り | ・表面の中央に金額 ・裏面左側下部に住所、名前 | 裏面への記入は不要 |

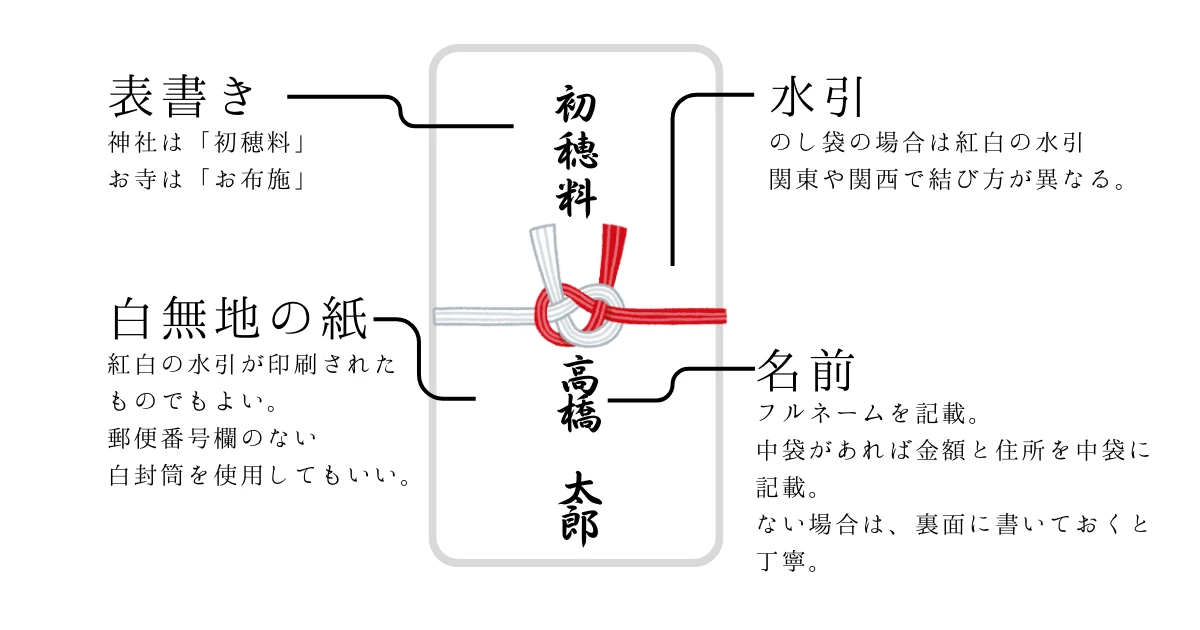

厄除けの際に初穂料を入れるのし袋や封筒に何をどのように書くべきかを解説します。

この記事は3分で読めます

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 表書き | ・初穂料 ・お寺はお布施 | 下段にフルネームで氏名を記載 |

| 裏面(中袋) | ・金額(旧漢字) ・住所 名前 | 金額は「金●●円」と記載する |

| 中袋有り | ・表面の中央に金額 ・裏面左側下部に住所、名前 | 裏面への記入は不要 |

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 封筒の種類 | のし袋・白封筒 | 郵便番号のない無地を使用する 神社によってはのし袋の指定がある |

| 水引 | 紅白 | 関東:蝶結び 関西:あわじ結び |

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

|---|---|---|

| 2009年 18歳 うし | 2008年生まれ 19歳 ねずみ | 2007年生まれ 20歳 いのしい |

| 1995年生まれ 32歳 いのしし | 大厄 1994年生まれ 33歳 いぬ | 1993年生まれ 34歳 とり |

| 1991年生まれ 36歳 ひつじ | 1990年生まれ 37歳 うま | 1989年生まれ 38歳 へび |

| 1967年生まれ 60歳 ひつじ | 1966年生まれ 61歳 うま | 1965年生まれ 62歳 へび |

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

|---|---|---|

| 2003年 24歳 ひつじ | 2002年 25歳 うま | 2001年 26歳 へび |

| 1986年 41歳 とら | 大厄 1985年 42歳 うし | 1984年 43歳 ねずみ |

| 1967年 60歳 ひつじ | 1966年 61歳 うま | 1965年 62歳 へび |

厄払いの初穂料はどのように包んだらいいですか?

厄払いの初穂料は、紅白の水引がついた蝶結びの「のし袋」または無地の「白封筒」に包むのが一般的です。のし袋は正式で、特に神社や金額が高い場合に使われます。白封筒を使う場合は郵便番号欄がない無地のものを選びます。

厄除けの初穂料の金額はどのくらいが適当ですか?

初穂料の金額は、一般的には5,000円から10,000円が相場とされています。ただし、神社やお寺によって金額が決められている場合があるため、事前に確認することが重要です。

厄払いの初穂料を入れる封筒はどのようなものが適切ですか?

厄払いの初穂料を入れる封筒は、白無地の奉書紙や白い封筒が適切とされています。紅白の水引が付いたものを選ぶと良いでしょう。

厄払いの初穂料の封筒にはどのように名前を書けば良いですか?

封筒の表面中央に「初穂料」と縦書きし、その下に自分の氏名をフルネームで記載します。裏面には住所を記載すると丁寧です。

厄払いの初穂料は新札を用意すべきですか?

はい、厄払いの初穂料は新札を用意するのが一般的です。新札が用意できない場合は、綺麗なお札を使うよう心掛けましょう。

厄払いの初穂料の金額はどのくらいが適切ですか?

初穂料の金額は神社によって異なりますが、一般的には5,000円から10,000円程度が多いです。事前に神社に確認すると安心です。

厄払いの初穂料を渡す際のマナーはありますか?

初穂料は封筒に入れ、神社の受付や神職に両手で丁寧に渡します。お辞儀を添えるとより丁寧な印象を与えます。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識