この記事は2分で読めます

喪中の範囲はどこまでの親族に適用されますか?

喪中の範囲は一般的に「2親等以内の親族」が対象です。具体的には、配偶者、両親、義両親、子供、兄弟姉妹、祖父母、義祖父母、そして孫が含まれます。しかし、故人との関係が深かった場合や同居していた場合には、2親等以外の親族でも喪中に服すことがあります。

喪中期間中に控えるべき行事は何ですか?

喪中期間中は、年賀状の交換や正月飾りを控えるのが一般的です。また、お祝いの言葉や行事も避けるようにしましょう。特に結婚式や入籍などの祝いごとは控えるべきとされています。これにより、故人を悼む気持ちが表れると考えられています。

祖父母が亡くなった場合、孫は喪中にすべきでしょうか?

はい、祖父母が亡くなった場合、孫も喪中となります。孫から見て祖父母は2親等にあたるため、一般的には1年間の喪中期間を設けることが多いです。ただし、生活スタイルや家族の考え方によって対応は異なる場合もあります。

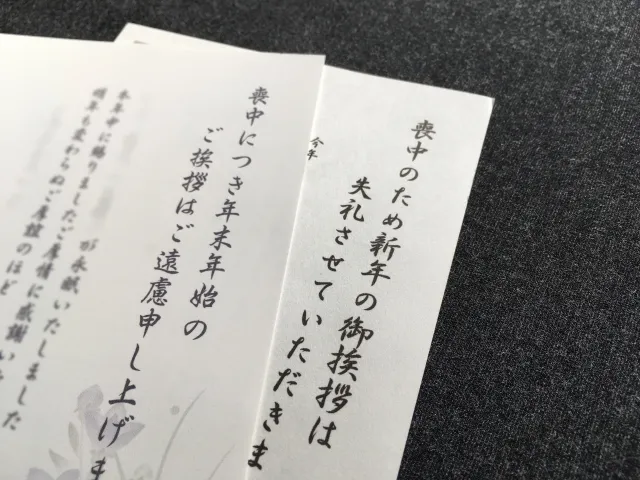

喪中はがきはいつまでに送るべきですか?

喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前に送るのがマナーとされています。具体的には、11月中旬から12月初旬までが適切です。遅れた場合には、年賀状の代わりに1月8日から2月4日の間に「寒中見舞い」として欠礼を伝える方法もあります。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識