この記事は2分で読めます

供花のお礼メールの例文は?

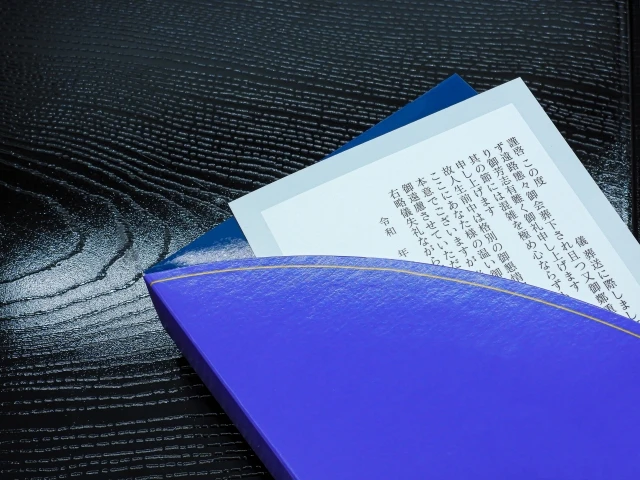

「このたびはご丁寧に供花をお贈りいただき、誠にありがとうございました。故人もきっと喜んでいることと存じます。生前中のご厚情に心より感謝申し上げます。」のように、感謝と故人への思いを一文で添えるのが基本です。

香典や供花へのお礼は必要ですか?

香典・供花いずれも故人へのご厚意を示すものなので、礼状または挨拶で感謝を伝えるのが一般的です。

供花のお礼の返事はどのようにすればよいですか?

メール・手紙・挨拶いずれの形式でも構いませんが、感謝の言葉を丁寧に述べ、できれば故人との関係に触れる一文を添えると丁寧です。

供花のお礼はいつまでにするのがマナーですか?

供花のお礼は、香典返しと一緒に行うのが一般的です。多くの場合、忌明け(四十九日)前後に香典返しと併せて礼状を送る形がマナーとされています。 ただし、供花のみをいただいた場合は、葬儀後1週間前後を目安に礼状で感謝を伝えると丁寧です。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識