この記事は2分で読めます

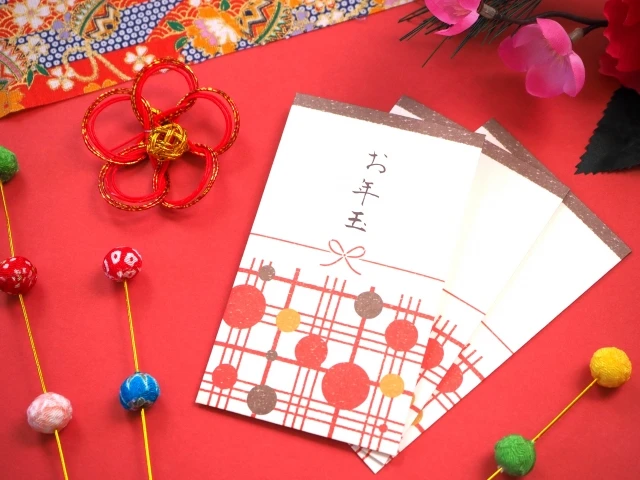

亡くなった年のお年玉は渡せますか?

忌中(〜50日)を過ぎていれば渡して問題ありません。相手が喪中のしきたりを重んじる場合は控える方が安心です。

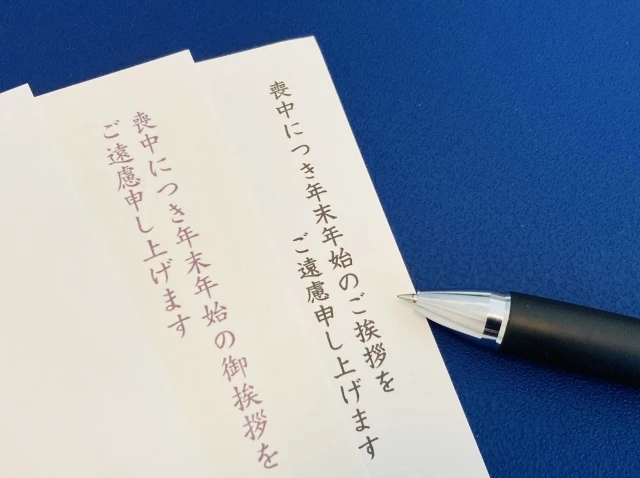

喪中期間にやってはいけないことは?

初詣・お年賀・おせち・華やかな挨拶など、祝い事にあたる行為を避けます。

喪中はお年玉をあげるべきですか?

必須ではありません。忌明け〜90日以降で、相手の気持ちに配慮できる場合に渡すのが望ましいです。

喪中の子にお年玉はあげられますか?

あげられます。表書きを「お小遣い」にし、祝い袋を避ければ失礼にはあたりません。

喪中の正月のタブーは?

「あけましておめでとうございます」「お年賀」「初詣」など新年を祝う行為は控えるのが一般的です。

服喪中のお年玉の金額は?

決まりはありません。普段のお小遣い程度、または控えめでも問題ありません。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識