この記事は2分で読めます

この度はご結婚おめでとうございます。

大変恐れ入りますが、やむをえない事情があり欠席させていただきます。

ご招待いただいたにも関わらず、申し訳ございません。

〇〇さんには昔からお世話になっており、

晴れの日に立ち会うことを私自身楽しみに思っておりました。

お二人の末永いお幸せを心よりお祈り申し上げます。

この度はご結婚おめでとうございます。

先日、出席するとお伝えしましたが、家の都合で欠席させていただきます。

席のご準備等いただいたにも関わらず、ごめんなさい。

〇〇さんにご紹介いただいたとき、とてもお似合いのお二人だと感じました。

晴れの門出に立ち会えないことが残念ですが、

遠くからお二人の幸せをお祈りしております。

お二人が末永く幸せでありますように。

喪中の意味とは何ですか?

喪中とは、親族が亡くなった際に喪に服す期間を指します。喪中の期間中は、祝い事を避け、故人を偲ぶ時間として過ごします。一般的には2親等までの近親者が亡くなった場合に喪中とされ、期間は1年が目安です。3親等以上の親族が亡くなった場合でも、同居していたり関係が深い場合には喪に服すことがあります。

忌中の意味とは何ですか?

忌中(きちゅう)は、故人が亡くなってから49日間を指します。この期間は仏教の考えに基づき、故人の魂が仏に変わるまでの期間とされます。忌中は喪中の一部ですが、特に身を慎み、外出や祝い事を避けることが求められる時期です。49日後の法要を終えると、忌明けとなります。

喪中と忌中の違いは何ですか?

喪中と忌中の違いは、その期間にあります。喪中は1年間を指し、忌中は亡くなってから49日間のより厳しい期間です。忌中は喪中の中でも特に身を慎む時期とされ、神社への参拝や祝い事は避けるべきとされています。忌明け後は通常の喪中期間に戻り、少しずつ生活を取り戻します。

喪中の間にやってはいけないことは何ですか?

喪中の間には、祝い事や派手な行事を避けることが一般的です。具体的には、神社への参拝や結婚式への参加、旅行やレジャー、お中元やお歳暮の贈り物、お正月の祝い事などが該当します。特に忌中の49日間は慎重に行動し、忌明け後も喪中期間中は控えめに過ごすことが望まれます。

「喪中」の正しい読み方は何ですか?

「喪中」は「もちゅう」と読みます。これは、近親者が亡くなった後、一定期間喪に服すことを指します。

「喪中」と「忌中」の違いは何ですか?

「喪中」は故人を偲び、喪に服する期間全体を指し、一般的に1年間とされています。一方、「忌中」は故人の死後、外部との接触を避け、祈りを捧げる期間で、四十九日法要を迎えるまでの49日間を指します。

喪中の期間中に避けるべきことは何ですか?

喪中の期間中は、お祝い事や派手な行動を控えることが一般的です。具体的には、結婚式や新年の挨拶、祭りへの参加などを避けることが望ましいとされています。

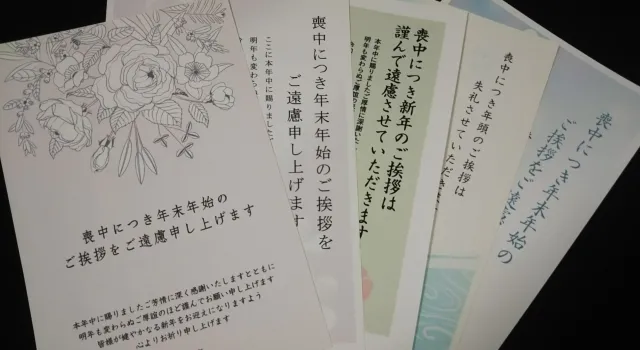

喪中はがきはいつ出すべきですか?

喪中はがきは、年賀状のやり取りを控える旨を伝えるため、遅くとも12月初旬までに送るのが一般的です。

喪中の期間はどのくらいですか?

喪中の期間は、故人との関係性によって異なりますが、一般的には1年間とされています。ただし、地域や宗教、個人の考え方によって異なる場合があります。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識