この記事は3分で読めます

喪中に結婚式に招待された場合、出席しても良いですか?

一般的には、喪中期間中の結婚式などのお祝い事への参加は避けるべきとされています。ただし、近年では四十九日が過ぎた忌明け後であれば、出席しても問題ないと考える人も増えています。最終的には、主催者との関係性や自分の気持ちを考慮し、慎重に判断することが大切です。

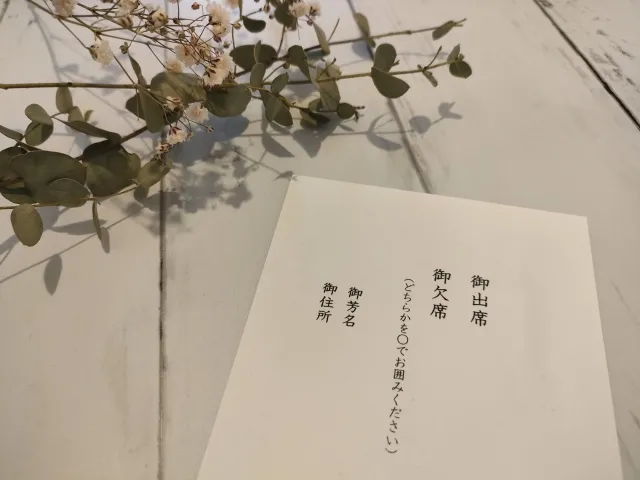

喪中で結婚式を欠席する場合、どのように伝えれば良いですか?

喪中で結婚式を欠席する場合は、できるだけ早めに主催者に連絡し、丁重にお詫びの意を伝えることが重要です。例えば、「このたびはご結婚おめでとうございます。誠に残念ですが、身内に不幸があり、出席が叶いません。お二人の末永いお幸せをお祈りしております。」といった表現が適切です。

喪中でも結婚式に出席する場合、注意すべき点は何ですか?

喪中でも結婚式に出席する場合は、主催者に事前に喪中であることを伝え、了承を得ることが重要です。また、派手な服装や過度な装飾を避け、控えめな装いを心掛けると良いでしょう。

喪中で結婚式に出席しない場合、お祝いの気持ちはどう伝えれば良いですか?

結婚式に出席できない場合でも、電報やお祝いの品を贈ることでお祝いの気持ちを伝えることができます。ただし、喪中であることを理由に欠席する場合は、派手な贈り物は避け、相手に配慮した品を選ぶと良いでしょう。

喪中期間中に自分の結婚式を予定している場合、どうすれば良いですか?

喪中期間中に自身の結婚式を予定している場合、延期を検討することが一般的です。ただし、近年では四十九日が過ぎた忌明け後であれば、予定通り執り行うこともあります。親族や関係者と相談し、慎重に判断することが重要です。

喪中に結婚式に招待されたらどうしたらいいでしょうか?

基本的に喪中はお祝い事を避けるべきとされているため出席を控えます。 しかし忌中を過ぎている場合には気にしない方も多くなっているため、検討しましょう。出席する場合にはお祝いの雰囲気を損なうような発言を控えます。

喪中で結婚式を欠席する場合にはどのように伝えたらいいですか?

お祝いの雰囲気を損なわないよう、直接的に喪中だと伝えずに「やむを得ない事情」「家族の事情」などとの理由でお断りをします。 その際に二人への祝福の言葉も入れましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識