この記事は2分で読めます

お布施と志の違いは?

お布施は仏教に由来する言葉で、僧侶や寺院に読経や供養をお願いした際に渡す浄財を指します。仏さまや教えに捧げる意味が本質で、金額には決まりがありません。 一方、志は葬儀後に香典をいただいた方へ渡す品物や金銭のことで、弔意に対するお礼の意味があります。つまり「お坊さんへ」か「参列者へ」か、渡す相手が大きな違いです。

宗教ごとのお布施ランキングは?

宗派によってお布施の平均額には違いがあります。「葬儀の口コミ」の調査によると、臨済宗は30万円台と高めで、日蓮宗や天台宗、曹洞宗も20万円前後が中心です。 一方、浄土真宗や浄土宗は10万円台と比較的低めに抑えられています。信仰の考え方や地域の習慣によって差が生じています。

坊さんに渡すお布施の金額の目安は?

一般的には葬儀全体で10〜30万円程度が目安とされています。大規模な葬儀や戒名をお願いする場合はさらに上乗せになるケースもあります。 地域や寺院との関係性によって幅があるため、葬儀社や親戚に相談して相場を確認しておくと安心です。

お布施のタブーな金額は?

日本では「4=死」「9=苦」を連想させるため、4万円や9万円などの金額は避けられています。 特に高齢世代の方や地域によっては強く気にされることがあるため、縁起を考慮した金額設定が無難です。

お布施の裏に金額を書くべきですか?

お布施袋には金額を書く必要はありません。表には「御布施」と記すだけで十分です。 香典や祝儀のように金額を明記するのは逆に不自然とされるため、裏面は無記入にしておきましょう。

お布施とはどういう時に使いますか?

葬儀や通夜、法事、納骨式など、僧侶に読経を依頼した場面で渡すのが一般的です。 また、祈祷や年忌法要など、仏事全般で僧侶に関わっていただいた際に使われます。

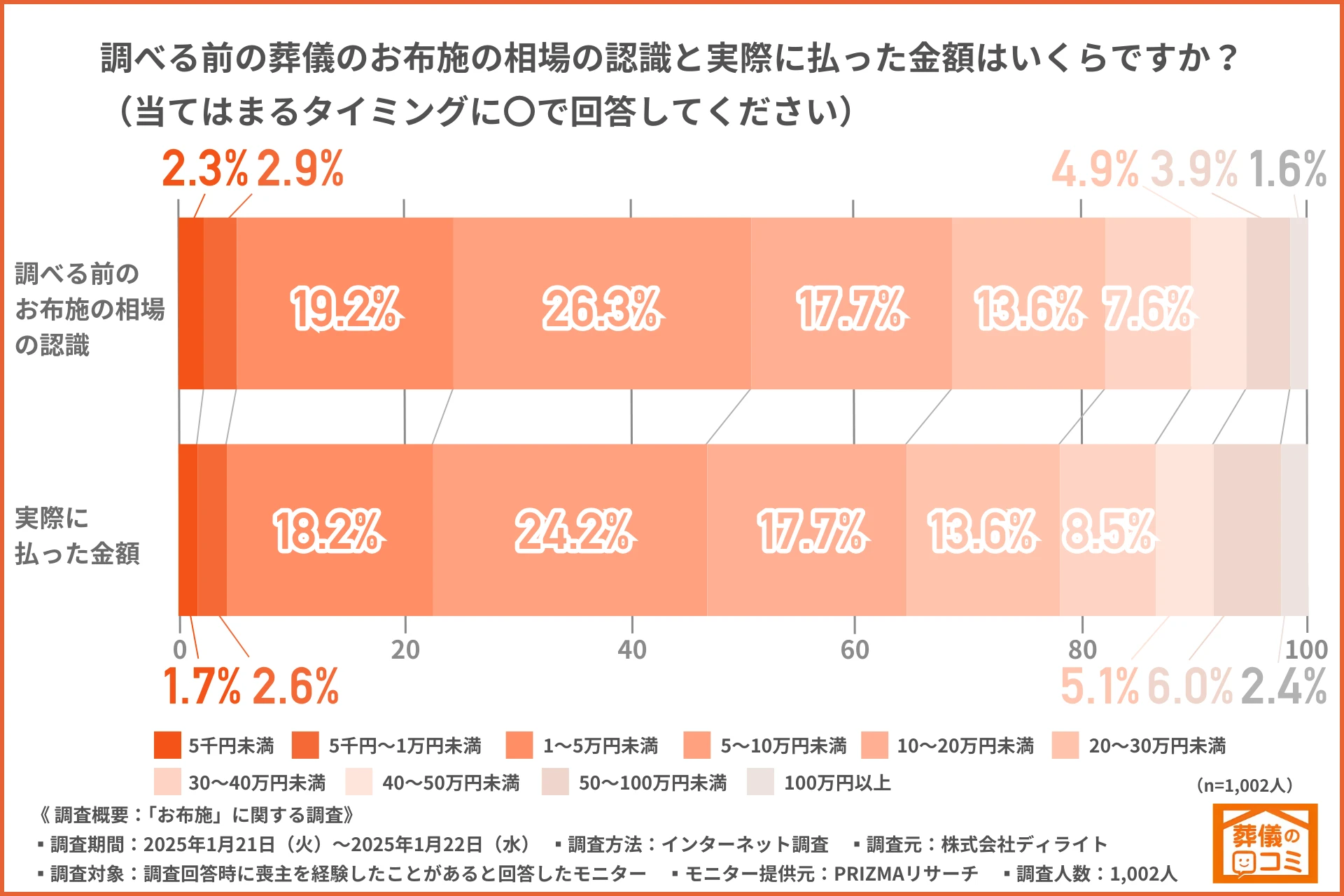

お布施の一般的な金額は?

「葬儀の口コミ」の「お布施に関する調査」では「5〜10万円未満」が最も多く、次いで「10〜20万円」「20〜30万円」という回答が続きました。 平均すると20万円前後ですが、地域差や宗派ごとの考え方もあるため、あくまで目安として捉えるのが良いでしょう。

お布施で渡してはいけない金額はいくらですか?

「4」や「9」が含まれる金額は避けた方が良いとされています。たとえば、4万円や9万円は忌み数とされ、不吉に思う人も多いです。 そのため、5万円、7万円、10万円といった切りの良い金額がよく選ばれます。

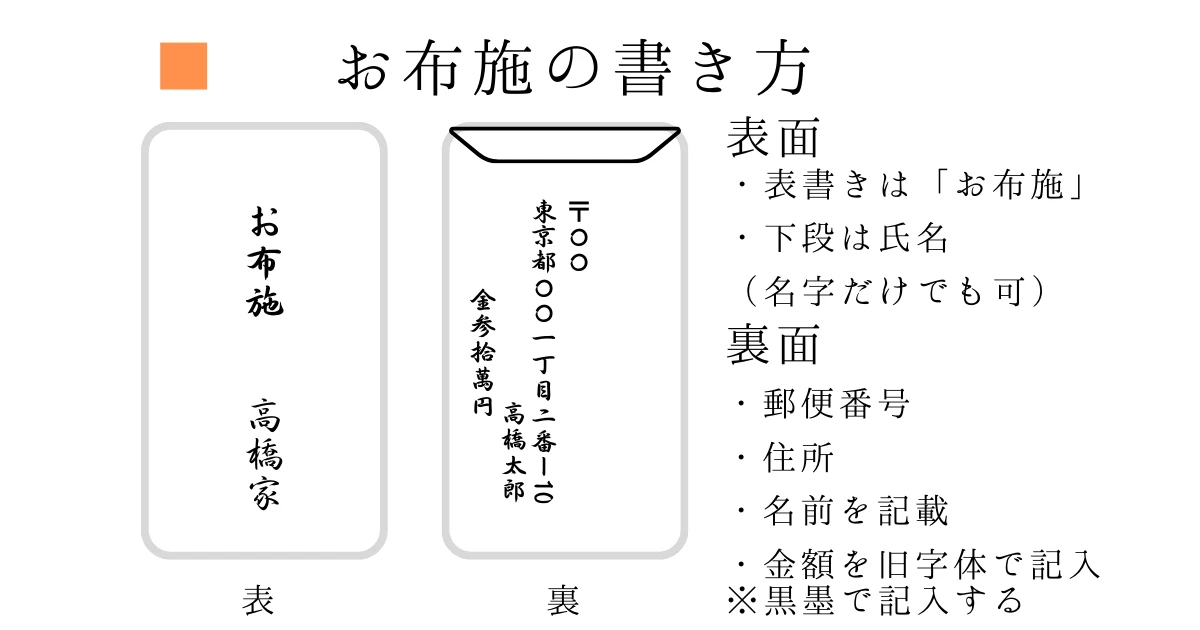

お布施の封筒はどれがいいですか?

お布施には白無地の封筒や奉書紙を使用し、水引は不要です。表書きには「御布施」と黒墨で記します。 香典袋のように薄墨を使ったり、水引付きの封筒を選ぶのは誤りなので注意しましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識