この記事は2分で読めます

「他界」という言葉の意味と使い方を教えてください。

「他界」は「この世ではない他の世界へ行く」という意味で、死を間接的に表現する言葉です。死亡通知などの文書で使われます。

身内が亡くなったことを伝える際、どの表現が適切ですか?

身内が亡くなったことを伝える際は、「亡くなりました」「他界しました」などの表現が一般的です。

「死去」と「逝去」の違いは何ですか?

「死去」とは、主に自分の身内が亡くなった時に使う言葉です。一方で「逝去」は、敬意を込めた丁寧な表現で、身内以外の目上の方が亡くなった際に使われます。どちらも死を表す言葉ですが、使う場面や相手によって適切に選びましょう。

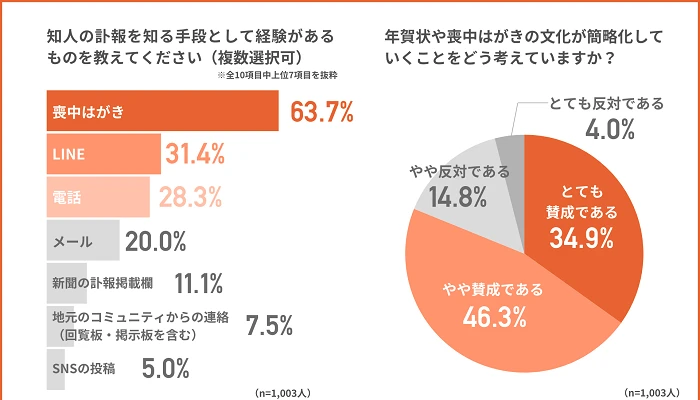

訃報をどのように伝えるべきですか?

訃報は、なるべく早く確実に伝えるために、基本的には電話で直接伝えることが望ましいです。特に家族や親族、親しい友人などには、迅速に電話で連絡を取ることが大切です。メールやLINEでの連絡も可能ですが、フォローが必要な場合があります。

訃報連絡に必要な情報は何ですか?

訃報を連絡する際には、故人の名前、死亡した日時、死因(詳細は不要)、通夜・葬儀の詳細、喪主、連絡先などが必要です。これらの情報を整理して、適切なタイミングで伝えることが大切です。

知人の訃報を受けた際の適切な対応は?

知人の訃報を受けた際は、まずお悔やみの言葉を簡潔に伝えます。その後、弔問や葬儀の準備を手伝えるか確認しましょう。もし遺族宅に訪問できない場合は、香典や弔電などを準備し、配慮ある対応を心がけます。

「亡くなった」の丁寧な言い方にはどのようなものがありますか?

「亡くなった」の丁寧な表現として、「逝去」「永眠」「他界」などがあります。これらは故人への敬意を込めた言葉です。

「逝去」と「死去」の違いは何ですか?

「逝去」は他人の死を敬って表現する言葉で、尊敬の意を含みます。一方、「死去」は身内の死を伝える際に使用される中立的な表現です。

「永眠」という表現はどのような場面で使われますか?

「永眠」は、死亡通知や喪中はがきの文面で、故人の死を遠回しに伝える際に使用されます。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識