この記事は2分で読めます

三回忌はしないとダメですか?

必須ではありませんが、仏教では重要な法要と位置づけられます。やむを得ない場合は菩提寺に事前相談し、親族の理解を得て、お墓参りなど代替の供養を行いましょう。近年は家族のみ・簡素な実施も増えています。

なぜ3回忌は2年目にするのか?

亡くなった日を1回目の命日として数えるため、翌々年が3回目=三回忌になります。覚え方は「回忌数−1年後」です(例:三回忌=2年後)。

法事の何回忌までが重要?

四十九日・一周忌・三回忌が特に重視されます。七回忌・十三回忌も行いますが、十七回忌以降は身内中心になり、地域によっては三十三回忌で弔い上げとします。

三回忌は家族だけでいいの?

問題ありません。事情(体調・距離・費用・故人の意向など)に応じて家族のみで行い、事前に親族と菩提寺へ一言伝えておくとトラブルを防げます。

3回忌のお坊さんに渡すお金はいくら?

お布施は目安で1万~5万円、家族のみの小規模なら1~2万円程度が一般的です。別途、お車代5千~1万円、御膳料5千~1万円が状況により必要です。迷う場合は寺院に相談しましょう。

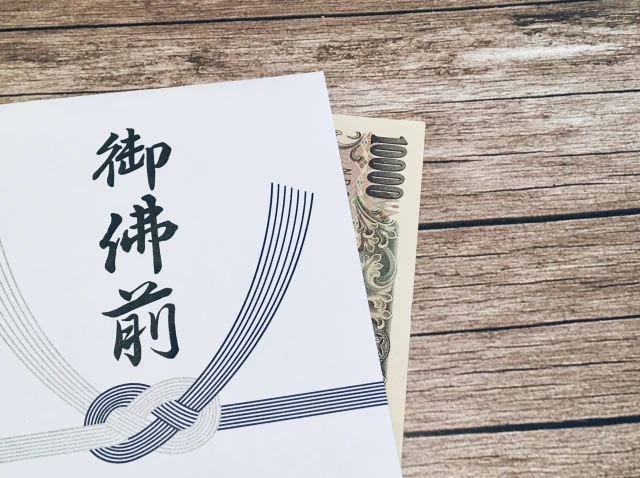

三回忌のお布施の表書きは?

封筒は白無地に「御布施」あるいは「お布施」と書き、下に施主名を記します。二重封筒は避け、裏面に住所と金額(旧字体)を添えると丁寧です。

家族だけで3回忌をする場合、お布施はいくら?

1万~2万円程度を目安に、菩提寺との関係や地域慣習で加減します。規模が小さくてもお布施は必要なので、金額は事前に相談すると安心です。

三回忌でお坊さんに渡すものは何?

本はお布施、状況によりお車代・御膳料・塔婆料を別封筒で用意します。渡すタイミングは法要後 です。黒盆や袱紗の上に載せて丁寧にお渡しします。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識