この記事は2分で読めます

葬儀代が返ってくる制度はありますか?

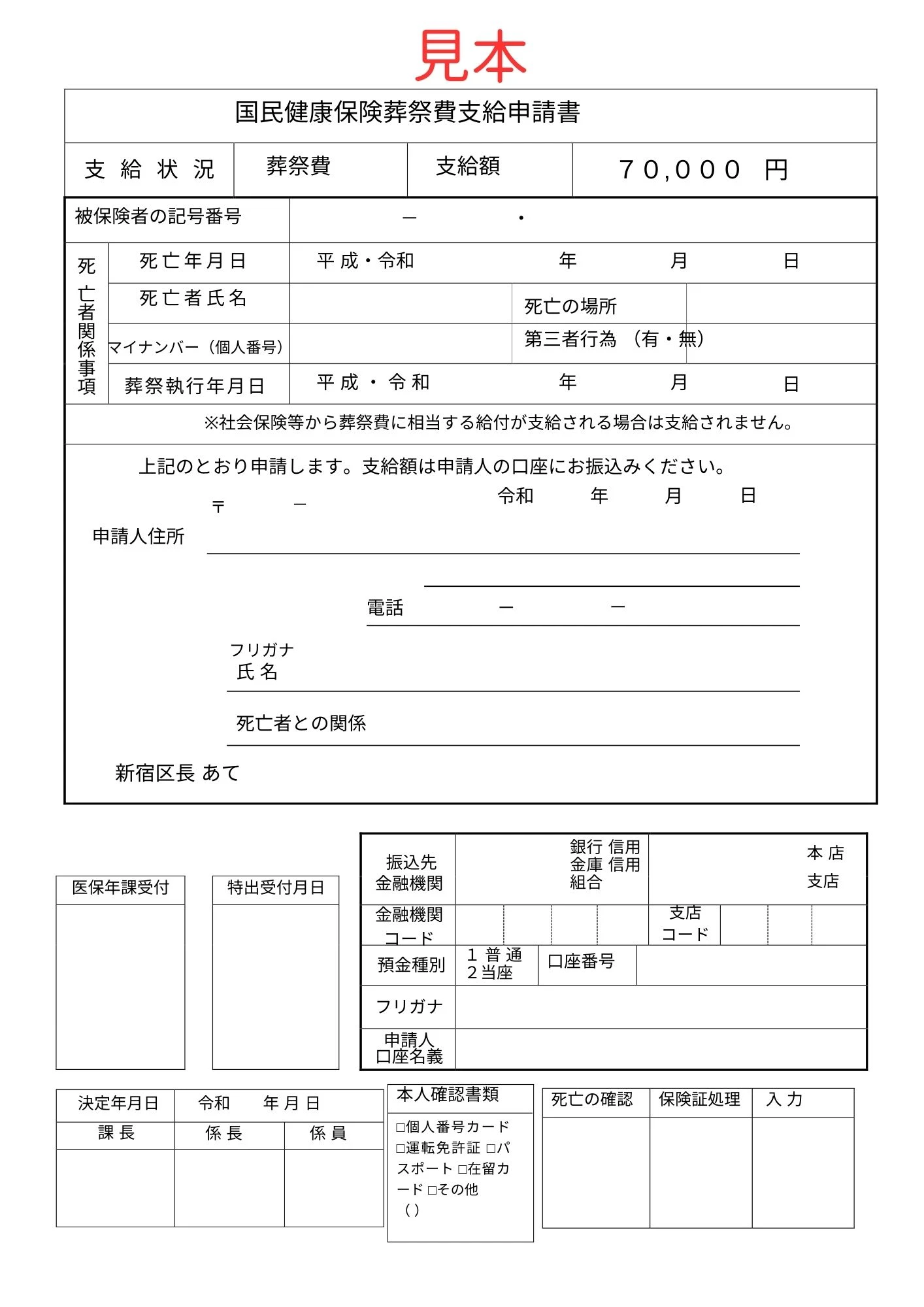

葬儀後、一定の条件を満たすことで、葬祭費補助金制度を利用して葬儀費用の一部が支給される場合があります。国民健康保険や社会保険に加入していた故人の場合、申請により補助金を受け取ることが可能です。

火葬料が戻ってくる制度はありますか?

火葬料が戻ってくるという直接的な制度はありませんが、国民健康保険の「葬祭費」という支給制度により、自治体によっては火葬料と同程度の費用を受け取ることができます。

葬祭費を受け取るにはどうしたらいいですか?

葬儀が終わってから2年以内に、故人の住民登録があった自治体の国民健康保険を扱う窓口に申請します。 申請をしないともらえない制度なので、忘れずに行いましょう。

コロナで亡くなった場合、特別な給付金はもらえるのでしょうか?

コロナで亡くなった場合に、国から特別な給付金が支給されることは現在のところありません。ただし、葬祭費給付金や埋葬費といった通常の給付金は、コロナに関わらず申請すれば受け取ることができます。ただし、自治体によっては火葬のみでは葬祭費が支給されない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

葬祭費は国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していないと利用できませんか?

葬祭費は国民健康保険、もしくは後期高齢者医療制度に加入していないと利用できません。 ただし、社会保険に加入していた場合で故人の生計を維持していたとされるときは「埋葬費」を申請できます。申請は健康保険組合や社会保険事務所に連絡し、必要書類や状況を伝えて早めに手続きを行いましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識