この記事は2分で読めます

| 項目 | 仮通夜 | 本通夜 |

|---|---|---|

| 実施日 | 故人が亡くなった当日の夜 | 葬儀の前日 |

| 参列者 | 主に家族や親族のみ | 一般参列者も含む |

| 形式 | 私的な儀式 | 正式な読経・焼香 |

| 準備 | 簡素 | 本格的 |

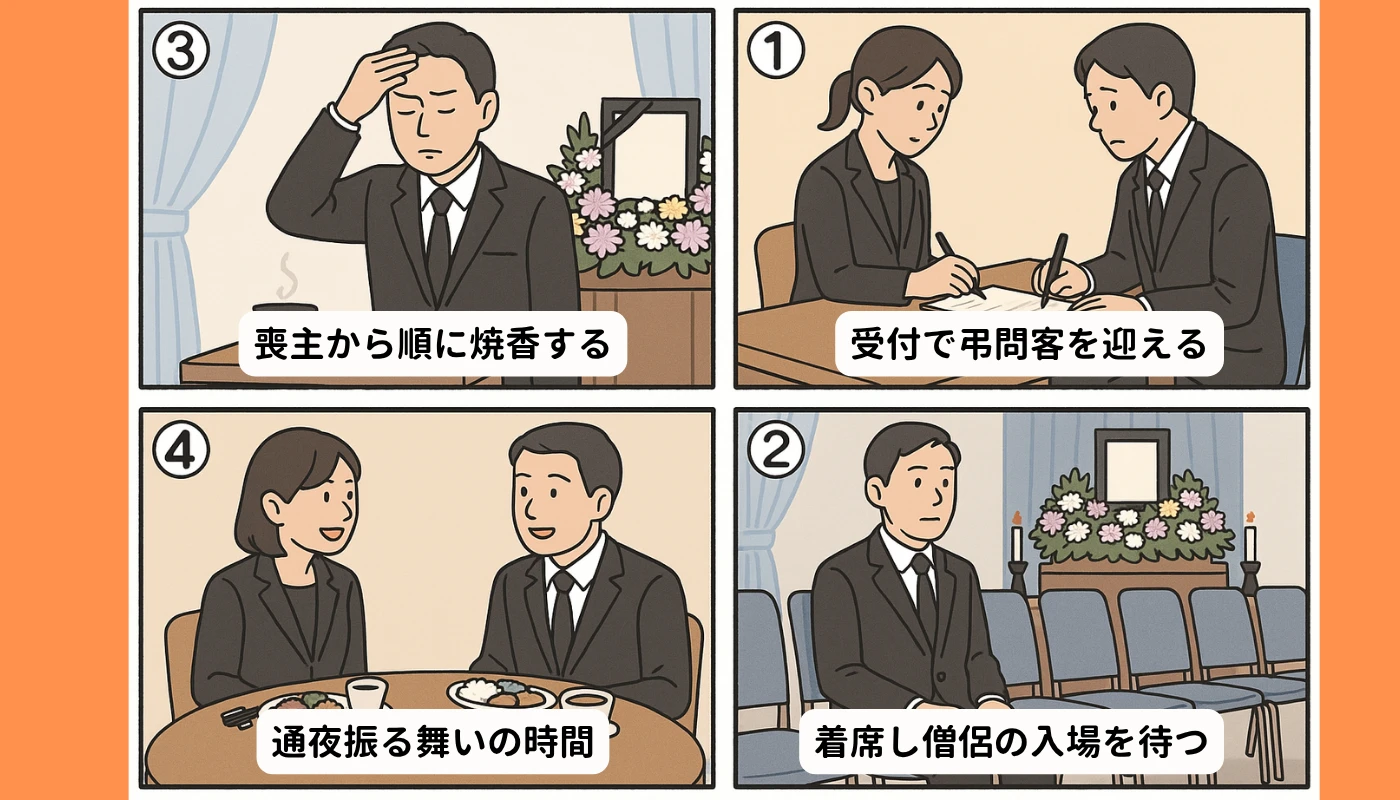

| 時間(目安) | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 17:30 | 受付開始 | 香典受取・参列者受付 |

| 18:00 | 開式・読経開始 | 静かに着席、合掌 |

| 18:30 | 焼香 | 順番に焼香を行う |

| 19:00 | 法話・閉式 | 僧侶の話を聞く 喪主が挨拶する |

| 19:15 | 通夜振る舞い | 参列者に食事が振る舞われる |

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |

|---|---|---|---|---|

| 祖父母 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| 両親 | - | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 |

| 兄弟姉妹 | - | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |

| おじ・おば | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| いとこ・その他親戚 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| 職場関係 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 勤務先社員の家族 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 友人・その家族 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 隣人・近所の知人 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 項目 | お通夜 | 葬儀・告別式 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 故人の霊を慰め、最後の夜をともに過ごす | 成仏を祈り、故人をあの世へ送り出す |

| 宗教的意味合い | 霊を導く意味合いがある。 夜通し線香を絶やさず見守る風習も | 仏教における成仏や浄土への旅立ちを願う |

| 参列者の範囲 | 親族に加え、友人・知人・仕事関係者など幅広い層 | 主に家族・親族・親しい友人など、関係が深い人 |

| 時間帯 | 夜間(平日夕方以降に行われることが多い) | 主に日中に実施される |

| 所要時間 | 約1〜2時間 | 1〜2時間ほど。 火葬を含めると半日程度。 |

| 内容 | 読経・焼香・通夜振る舞いなど | 読経、弔辞、弔電紹介、出棺など |

お通夜は亡くなってから何日後に行うものですか?

一般的に亡くなってから1〜3日後に行われます。ですが、日程は火葬場の予約状況によって決まります。都市部ではお通夜まで1週間程度かかることもあります。

子供も参列して良いのでしょうか?

基本的に問題ありませんが、年齢に応じた配慮が必要です。小学生以上なら積極的に参列させ、幼児の場合は長時間の静寂が保てるか検討しましょう。事前にお通夜の意味を説明し、静かにすることの大切さを伝えることが重要です。

急な参列でも平服で大丈夫ですか?

急な参列の場合、平服でも許容されます。黒や濃紺、グレーなどの地味な色合いの服装であれば問題ありません。光沢のある素材や派手な色は避け、故人への敬意を込めた服装を心がけましょう。

香典なしで参列することはできますか?

状況によっては可能ですが、事前確認が重要です。遺族が「香典辞退」を明言している場合は持参せず、経済的事情がある場合でも参列して故人にお別れすることに意味があります。記帳とお悔やみの言葉は必ず行いましょう。

通夜振る舞いは必ず参加すべきですか?

任意参加ですが、勧められた場合は少しでも参加することが礼儀です。家族や親族は積極的に参加し、一般参列者は30分から1時間程度で退席するのが適切です。故人の思い出を語り合う大切な時間として捉えましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識