この記事は2分で読めます

| 香典の渡し方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 直接手渡し | ・直接遺族に弔意を伝えられる ・香典を確実に渡せる | ・感染リスクがある ・交通費がかかる ・参列で時間がとられる |

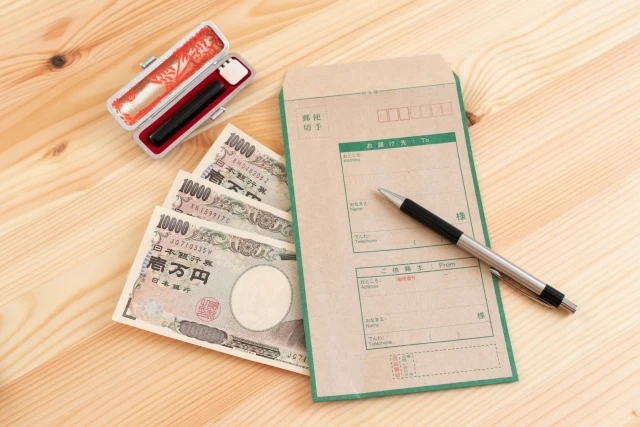

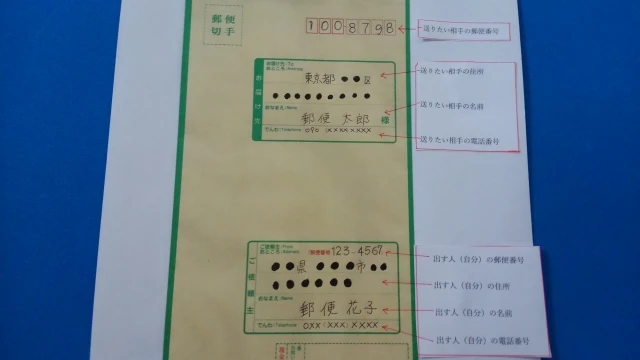

| 郵送する | ・直接会う負担軽減 ・感染症や健康上のリスクを避けられる ・遠方でも弔意を示せる | ・香典が届かない可能性 ・直接遺族に渡せない ・郵送費用が発生する |

| 宗教・宗派 | 表書き | 香典袋 |

|---|---|---|

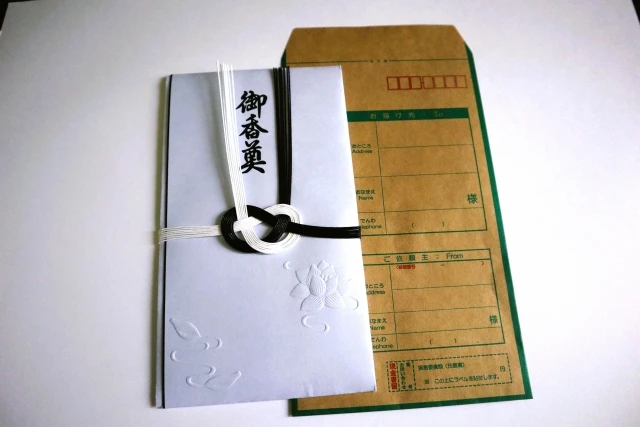

| 各宗派共通 | 御霊前 | ・白無地の包み ・水引は黒白、双銀の結び切り |

| 仏式 | ・御霊前 ・御香典 ・御香料 | ・白無地or蓮の絵柄の包み ・水引は黒白、双銀の結び切り |

| 浄土真宗 | 御仏前 | ・白無地or蓮の絵柄の包み ・水引は黒白、双銀の結び切り |

| 神式 | ・玉串料 ・御榊料 ・御霊前 | ・白無地の包み ・水引は双銀or双白、黒白の結び切り |

| キリスト教式 | ・お花料 (カトリックでは「御ミサ料」) | ・「お花料」の表書きや十字架 ・白百合が印刷された市販の包み |

| 損害要償金額 | 現金書留の加算料金(税込み) |

|---|---|

| ~1万円 | 480円 |

| 5万円まで | 568円 |

| 10万円まで | 678円 |

| 15万円まで | 788円 |

| 20万円まで | 898円 |

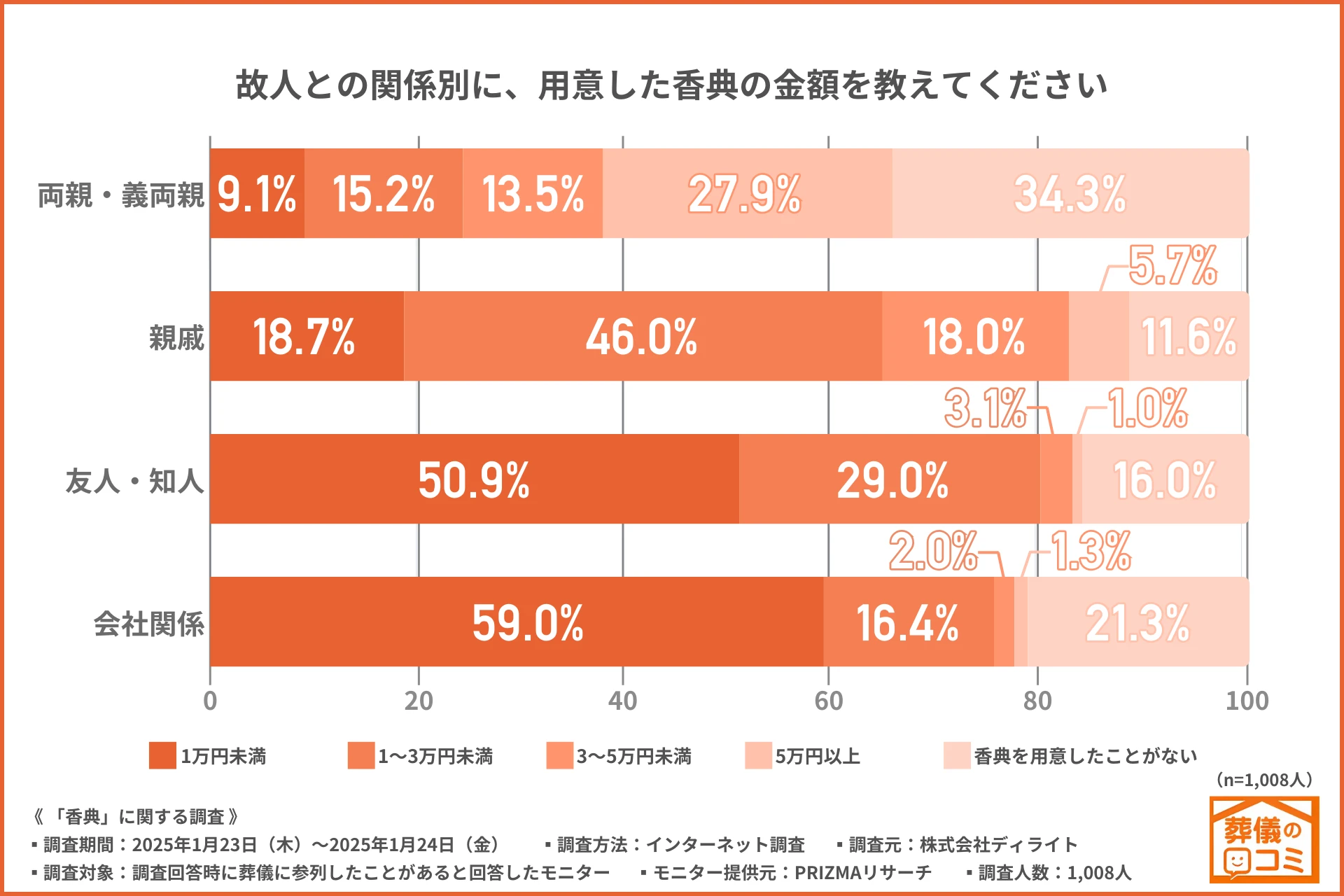

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |

|---|---|---|---|---|

| 祖父母 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| 両親 | ー | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |

| 兄弟姉妹 | ー | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |

| おじ・おば | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| いとこ・その他親戚 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| 職場関係 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 勤務先社員の家族 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 友人・その家族 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 隣人・近所の知人 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

香典の郵送は本当に失礼に当たりませんか?

現代では香典の郵送は広く受け入れられています。コロナ禍以降は特に一般化し、多くの遺族が理解を示しています。重要なのは心のこもった弔意を表すことであり、直接持参できない合理的な理由があれば失礼にはなりません。手紙を添えて丁寧に伝えれば、十分に敬意を表現できます。

香典を郵送する際に手紙なしでも大丈夫ですか?

香典の郵送には必ず手紙や一筆箋を添えるのがマナーです。手紙は直接お悔やみを伝えられない代わりに、故人への想いと遺族への慰めを表す役割を持ちます。最低限、以下の内容を記載しましょう。 ・お悔やみの言葉 ・参列できない理由とお詫び ・香典を送付した旨

香典を郵送した後にお礼の連絡は必要ですか?

一般的には、香典を受け取った遺族から電話・はがき・メールなどで連絡があります。送り手から催促する必要はありませんが、配達完了後1週間以上経っても連絡がない場合は、確認しても差し支えありません。

香典の郵送と弔電は両方送るべきですか?

香典と弔電は目的が異なります。親しい関係なら両方送ることで弔意がより伝わりますが、経済的負担も考慮しましょう。香典は金銭的支援、弔電は即座に届く弔意の表明です。迷った場合は、香典を優先するのが一般的です。

家族葬の場合も香典を郵送して良いですか?

家族葬では遺族の意向を最優先に考えます。「香典辞退」の表明がなければ、相場よりやや少額を送っても問題ありません。手紙には「ご意向に沿わない場合はご返送ください」と添えると安心です。

香典の郵送にレターパックや宅配便は使えますか?

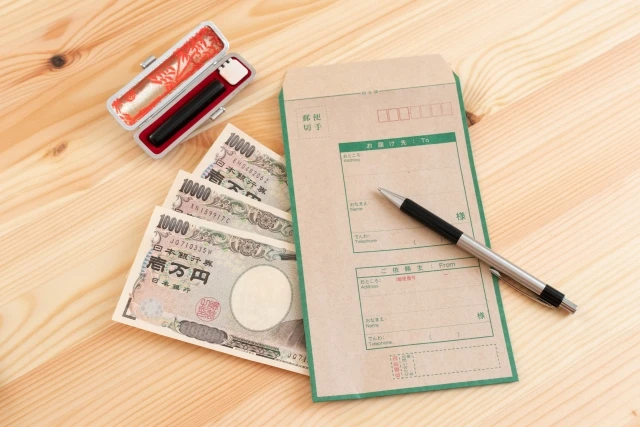

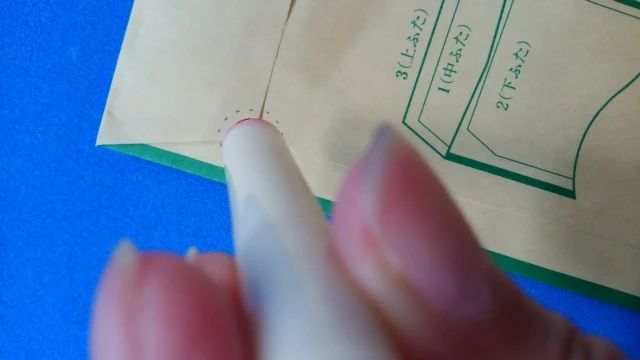

現金の郵送は郵便法で「現金書留のみ」と定められています。レターパックや宅配便で送ることは禁じられており、紛失時の補償も受けられません。必ず郵便局の現金書留を利用しましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識