この記事は1分で読めます

葬儀費用が払えない場合、どのような対処法がありますか?

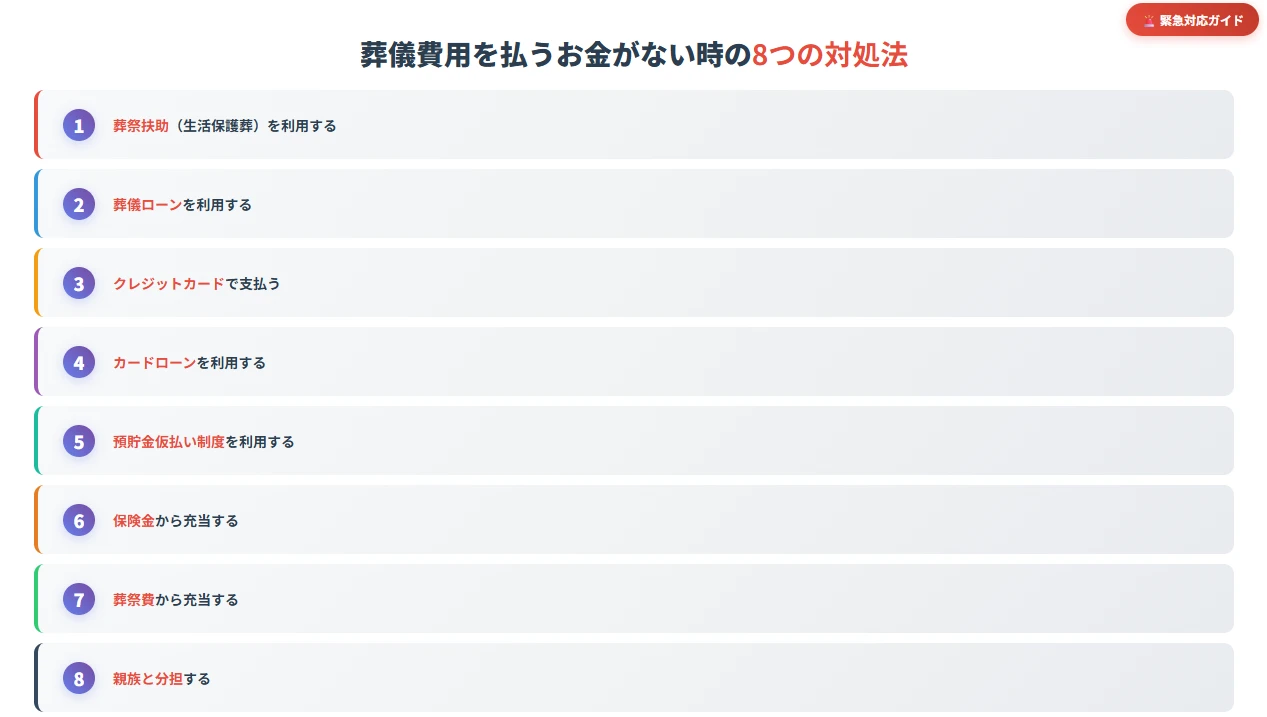

葬儀費用が払えない場合、市区町村の福祉制度である「葬祭扶助」を利用できます。生活保護受給者や低所得者が対象で、葬儀費用の一部または全額が支給されることがあります。申請方法や条件は自治体によって異なるため、役所に相談してください。

葬儀費用を安く抑える方法はありますか?

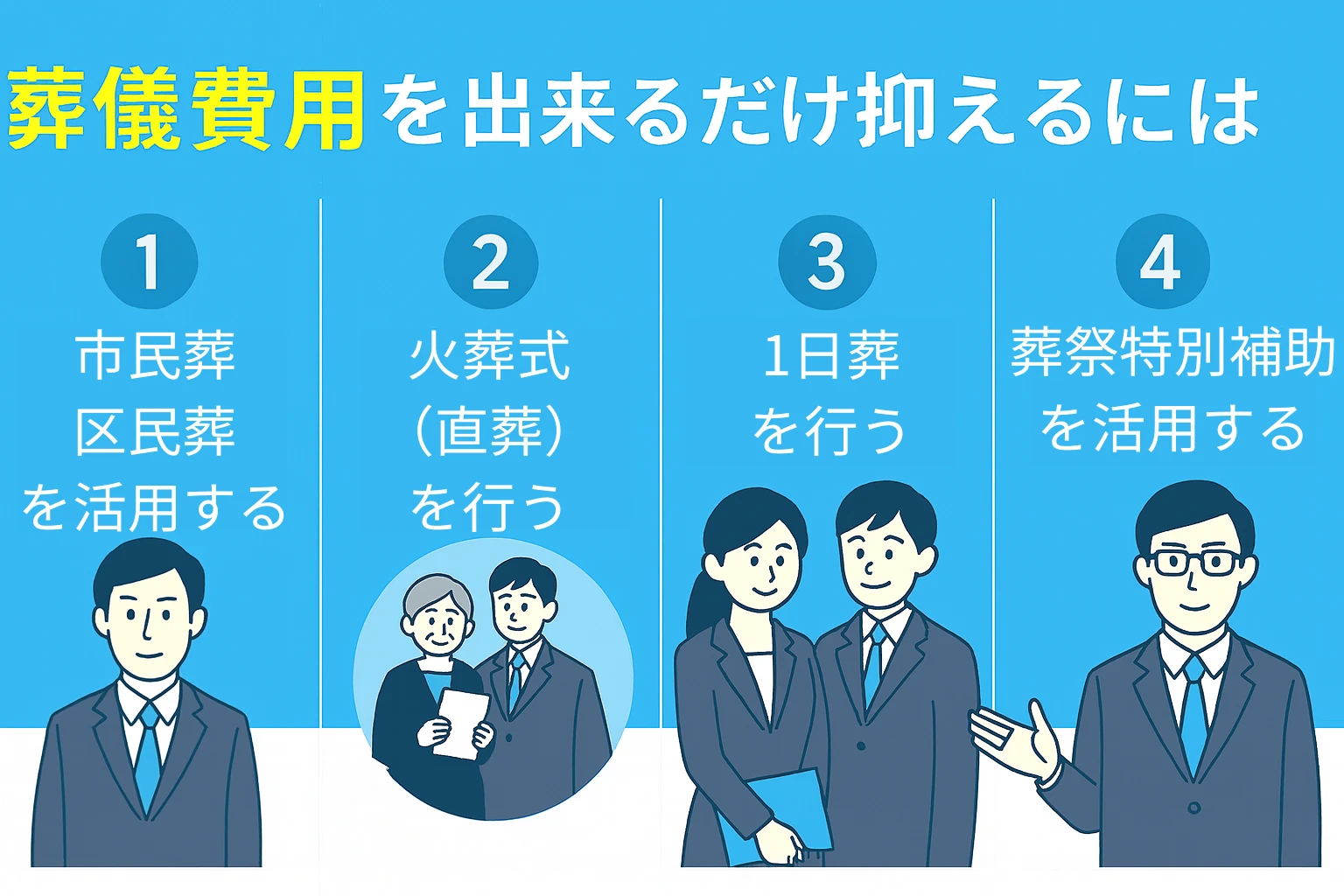

費用を抑えるためには、直葬や家族葬などシンプルな葬儀形式を選ぶことが有効です。また、複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することで、適切な価格でサービスを提供している業者を選ぶことができます。

葬儀費用の支払いが難しい場合、分割払いは可能ですか?

多くの葬儀社では、葬儀費用の分割払いに対応しています。クレジットカードの分割払いを利用できる場合もあるため、事前に葬儀社に相談し、支払い方法について確認すると良いでしょう。

葬儀費用を工面するために利用できる公的制度はありますか?

生活保護受給者や低所得者向けの「葬祭扶助」のほか、国民健康保険や社会保険に加入している場合、死亡保険金や埋葬料が支給されることがあります。これらの制度を活用することで、葬儀費用の負担を軽減できます。

親族や知人に葬儀費用の援助を頼む際の注意点は何ですか?

親族や知人に援助を依頼する際は、感謝の気持ちを伝え、無理のない範囲で協力をお願いすることが大切です。また、後日お礼を伝えるなど、誠意を持って対応しましょう。

葬儀費用が払えない場合、どんな支援を受けられますか?

葬儀費用を払えない場合、まず「葬祭扶助制度」が利用できるか確認しましょう。これは、喪主や故人が生活保護を受けている場合や、経済的に困窮している場合に、自治体が葬儀費用を負担してくれる制度です。火葬のみの簡素な葬儀が行われ、自己負担は基本的にありません。

葬儀費用を少しでも抑える方法はありますか?

葬儀費用を抑える方法として、「市民葬」や「区民葬」を利用する方法があります。これらは、自治体と提携した葬儀社が提供するサービスで、定額料金で葬儀を行うことができ、通常の葬儀よりも低コストです。また、「火葬のみ」の「直葬」を選ぶことで、費用を大幅に抑えることができます。直葬では通夜や告別式を行わず、火葬のみを行うため、10~30万円程度に収まることが多いです。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識