この記事は2分で読めます

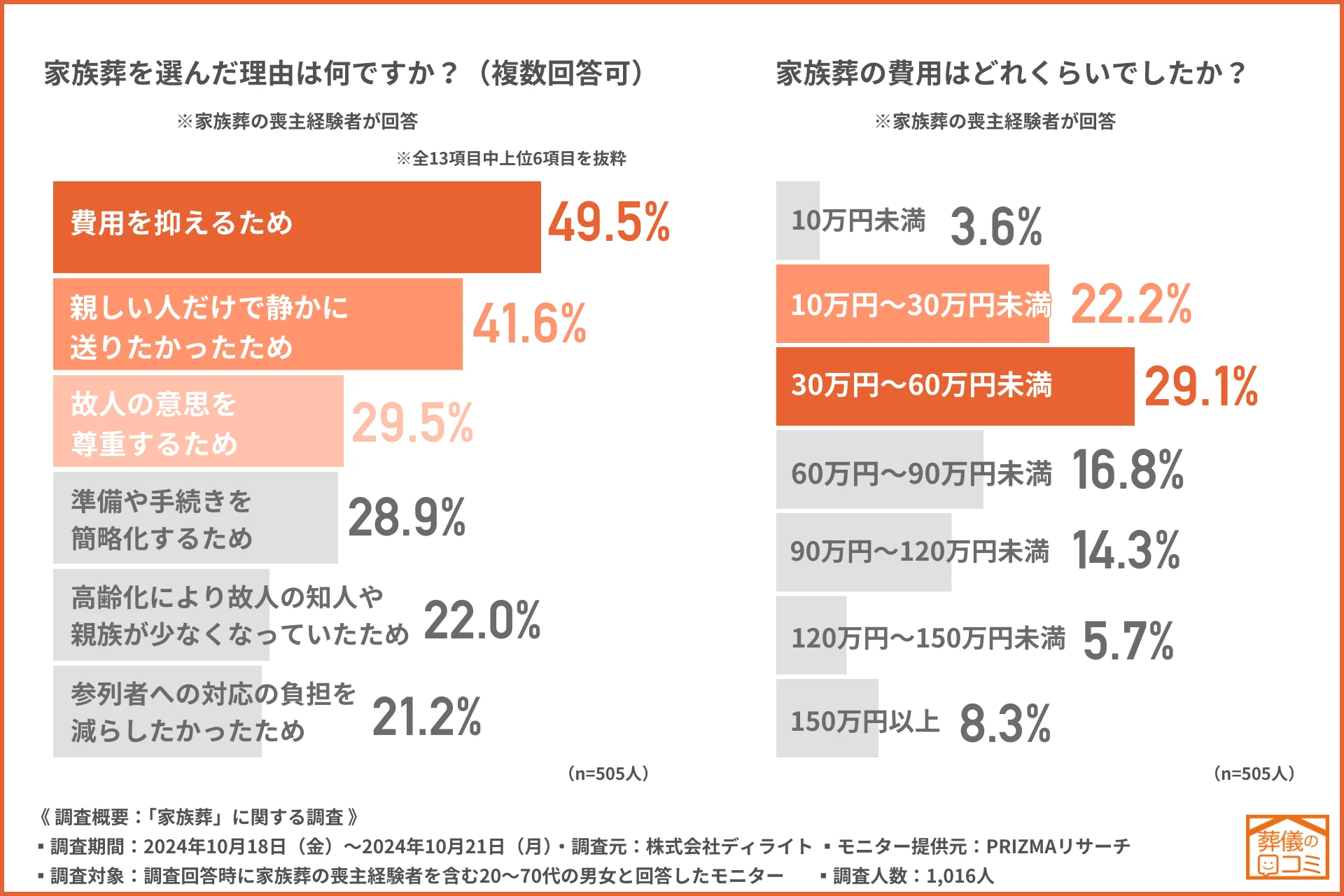

金額についてはこちらで詳しく解説しています。

法事と法要の違いは何ですか?簡単に知りたいです。

法事と法要は、故人を供養する仏教行事ですが、意味が異なります。 法要は、僧侶が行う読経や焼香などの「儀式」そのものです。 一方、法事は法要を含め、会食やお墓参りなど供養全体を指します。

法事と法要はいつ行うのが一般的ですか?

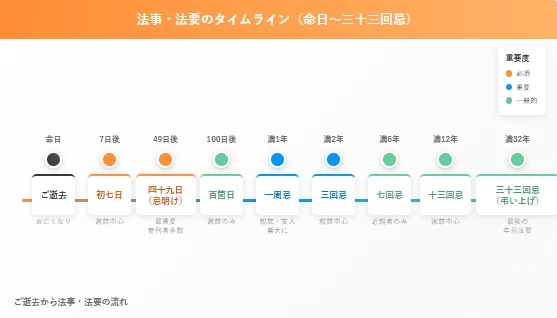

法要は故人の節目に行います。 主なタイミングとして以下が一般的です。 初七日:亡くなって7日目 四十九日:49日目(忌明け) 一周忌:1年後の命日 その後、三回忌(2年目)や七回忌(6年目)もあります。 七回忌以降は家族のみで行うことが一般的です。 法事や法要の時期は地域や宗派によって異なるため、確認することが大切です。

法事は何回忌までやるのが一般的ですか?

一般的には三十三回忌で「弔い上げ」として終了します。基本的に行うのは初七日、四十九日、一周忌、三回忌です。七回忌以降は家族の判断で行います。近年は費用面から規模を縮小し、主要な法事のみを行う傾向があります。

法事には何回忌まで親戚を呼ぶべきですか?

一般的には三回忌までが目安です。四十九日・一周忌は親族や友人まで幅広く、三回忌は親族中心、七回忌以降は遺族・近親者のみが一般的です。明確な決まりはないため、故人との関係性や家族の方針で決めましょう。

法事の香典はいくら包めばいいですか?

故人との関係性によって決めるのが一般的です。葬儀の口コミの調査では、82.54%の人が故人との関係性を重視して金額を決めています。配偶者・子供は1~3万円、兄弟姉妹は1~3万円、親戚は5千円~1万円、友人・知人は3千円~5千円が一つの目安になるでしょう。

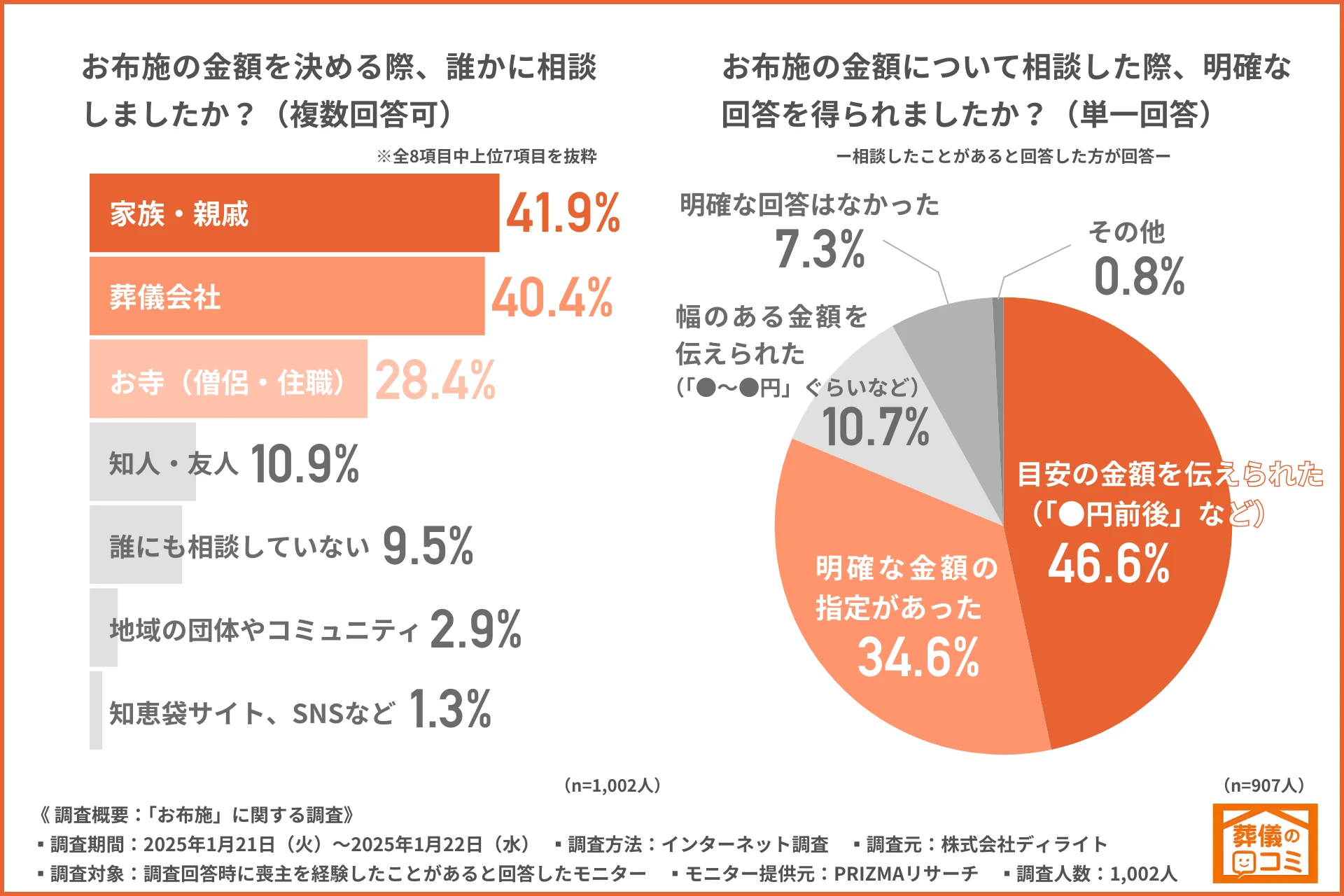

法要・法事でのお布施の相場はいくらですか?

法要の規模や種類によって決まりますが、3~5万円が目安とされています。不明な方は、お寺や葬儀社に確認するようにしましょう。また、お布施以外にもお車代や食事代にあたる御膳料も必要です。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識