この記事は2分で読めます

| 法事・法要 | 内容 |

|---|---|

| 法要 | 僧侶に読経してもらう儀式 |

| 法事 | 法要を含めた故人を偲ぶ儀式 |

| 故人様の没年 | 2025年に行う法事 | 重要度 | 参加者目安 | お布施相場 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 一周忌 | 最重要 | 親族・友人 | 3-5万円 | 忌明け後最初の年忌法要 |

| 2023年 | 三回忌 | 最重要 | 親族中心 | 1-3万円 | 大規模に行う最後の法要 |

| 2019年 | 七回忌 | 重要 | 家族・近親者 | 1-2万円 | 家族中心での法要 |

| 2013年 | 十三回忌 | 重要 | 家族中心 | 1-2万円 | 家族のみで行うことが多い |

| 2009年 | 十七回忌 | 中程度 | 家族のみ | 1-2万円 | 簡素に行うケースが多い |

| 2003年 | 二十三回忌 | 中程度 | 家族のみ | 1-2万円 | 家族の判断で省略も可 |

| 1999年 | 二十七回忌 | 中程度 | 家族のみ | 1-2万円 | 家族の判断で省略も可 |

| 1993年 | 三十三回忌 | 重要 | 家族・親族 | 1-3万円 | 一般的な弔い上げ |

| 1989年 | 三十七回忌 | 選択 | 家族のみ | 1-2万円 | 三十三回忌で終了する場合も |

| 1983年 | 四十三回忌 | 選択 | 家族のみ | 1-2万円 | 五十回忌まで続ける場合 |

| 1979年 | 四十七回忌 | 選択 | 家族のみ | 1-2万円 | 五十回忌まで続ける場合 |

| 1976年 | 五十回忌 | 重要 | 家族・親族 | 2-3万円 | 最終的な弔い上げ |

親族が欠席する場合の対応

欠席の連絡には丁寧にお礼を伝えます。後日、法要が無事終了したことを報告し、香典やお供えを頂いた場合は、返礼品(引き出物など)をお礼状と共に送りましょう。

雨天・悪天候時の判断

少々の雨なら決行が基本です。台風や警報級の悪天候で危険が伴う場合は、僧侶や主要な親族と相談し、延期も視野に入れます。変更の際は、速やかに全員へ連絡してください。

急な参加者変更への対処

人数が増減した場合は、速やかに会食会場へ連絡します。特に人数が増える場合は、料理の追加が可能か確認が必要です。引き出物は少し多めに用意しておくと、急な参加増にも対応でき安心です。

予算が足りない場合の対処法

会食を省略し、仕出し弁当と引き出物を渡す形にしたり、会場を自宅にするなどで費用を抑えられます。参列者を近親者のみに絞り、小規模に行うのも一つの方法です。

僧侶が会食を辞退した場合

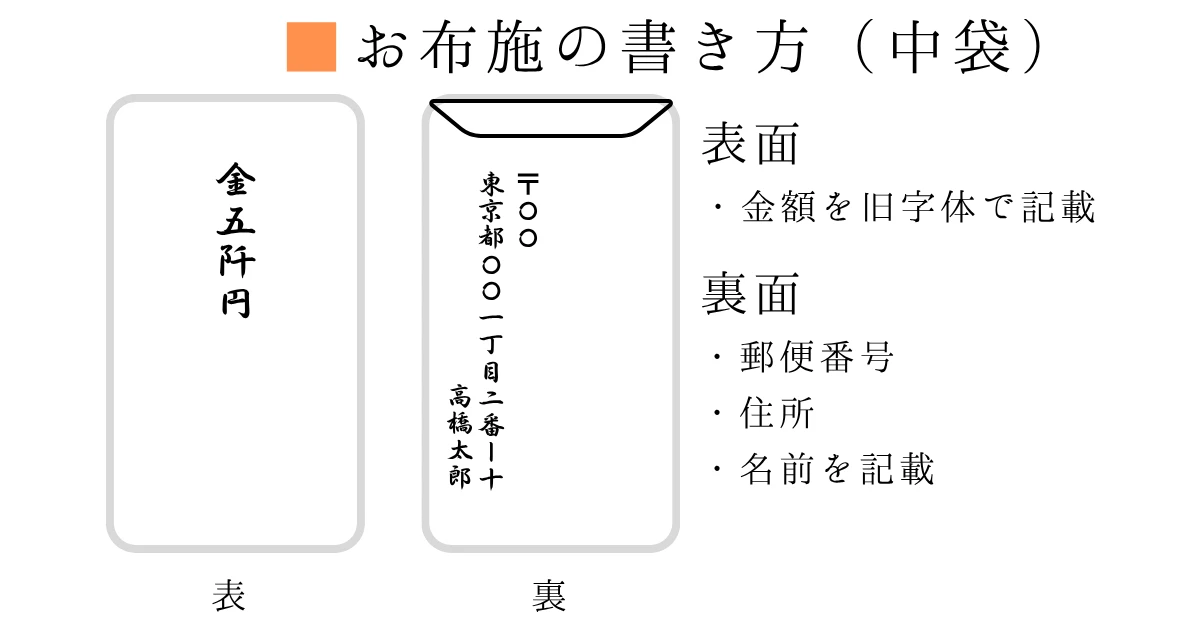

僧侶が会食を辞退された場合は、お布施とは別に「御膳料」を白い封筒に入れてお渡しします。相場は5,000円〜1万円程度です。お帰りの際に、お車代と共にお渡しするとスムーズです。

香典が予想より少なかった場合

法事の費用は、基本的に施主が負担するものです。香典はあくまでお気持ちなので、不足分は自己負担となります。今後の法事は、規模や内容を見直して、無理のない計画を立てることが大切です。

会食をしない場合の進行方法

法要後、施主挨拶で会食がない旨を伝え、散会となります。参列者には、引き出物と、お礼として折詰弁当や酒の小瓶などをお渡しします。事前に案内状で会食なしと伝えておきましょう。

子供連れ親族への対応

控室や別室を用意し、子供が飽きないよう、音の出ないおもちゃや絵本を準備しておくと親御さんも安心です。長時間になる場合は、途中で退席しても構わない旨を伝えておくと親切です。

法事をやらない選択をする場合

法事は義務ではありません。行わない場合は、親族間でよく話し合って決めましょう。他の親族に誤解を与えないよう、事前にその旨を丁寧に連絡しておくことが大切です。故人を偲ぶ気持ちが重要です。

法事をやってはいけない日はありますか?

法事をやってはいけない日はありません。ですが、親族や参列者のスケジュールを配慮した日程に法事を行うようにしましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

Amazonランキング

冠婚葬祭・マナー部門1位獲得

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)

もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識