| 時刻 | 進行内容 | 参列者の動き |

|---|---|---|

| 17:30 | 受付開始 | 香典受取・参列者受付 |

| 18:00 | 開式 | 静かに着席、合掌 |

| 18:30 | 焼香 | 順番に焼香を行う |

| 19:00 | 法話・閉式 | 僧侶の話を聞く 喪主が挨拶する |

| 19:15 | 通夜振る舞い | 会場移動、着席 |

| 19:30 | 喪主挨拶・献杯 | 喪主の挨拶を聞き、献杯に参加 故人を偲びながら食事 |

| 20:30 | 退席開始 | 順次退席開始 |

| 21:00 | 全体終了 | 全体終了 |

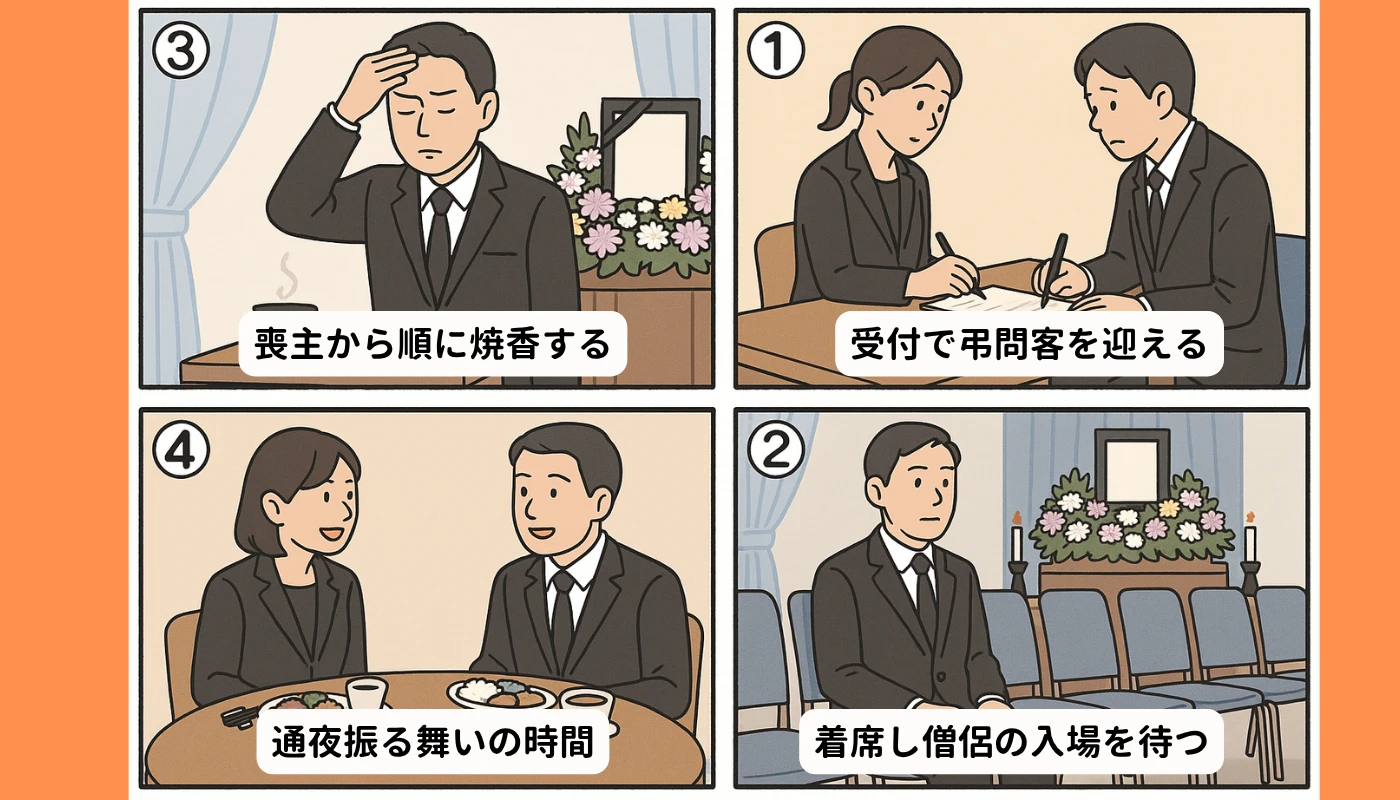

上記は、お通夜の進行をまとめたタイムテーブルです。

一般的に、お通夜は2〜3時間程度で進行します。

受付や焼香など、各所作にも手順があるため、それぞれの流れを以下で詳しく解説していきます。